こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

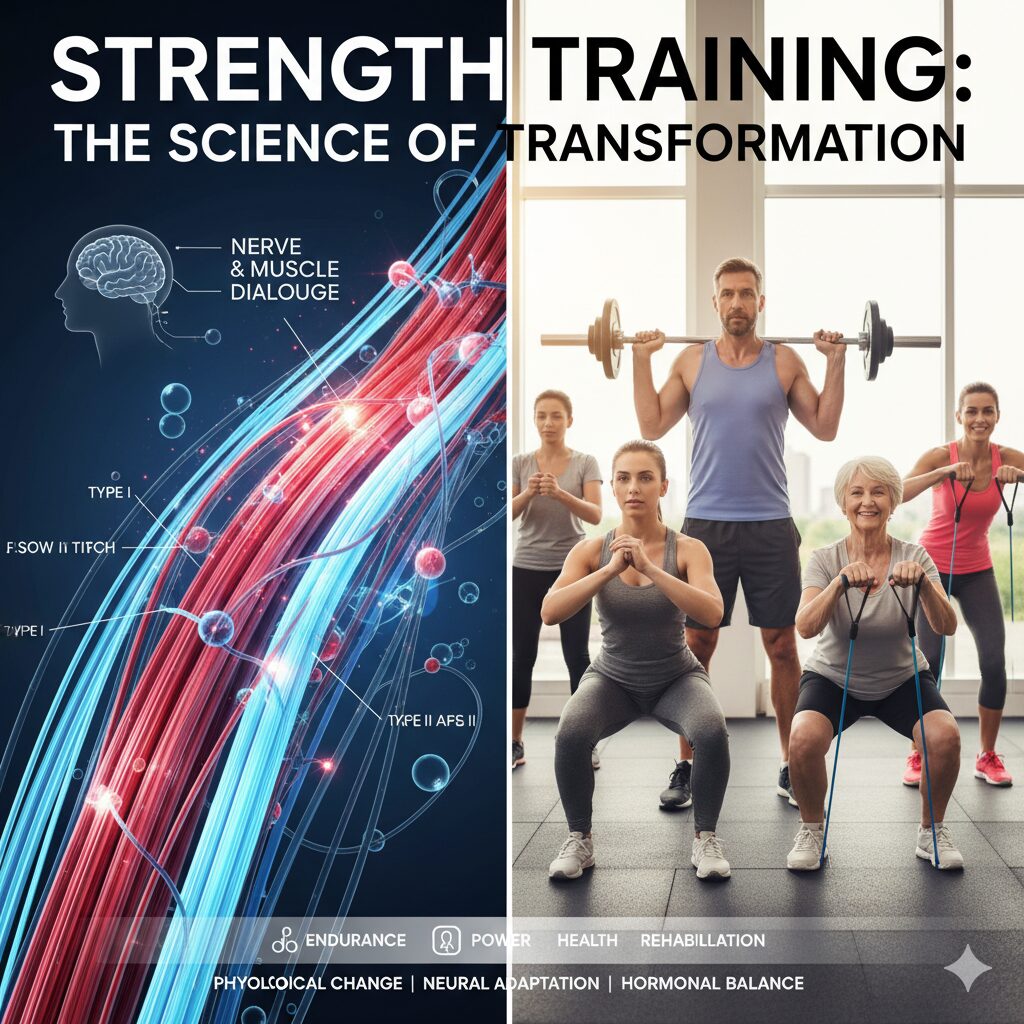

筋力トレーニング(Strength Training)は、競技者にとってはもちろんのこと、一般の健康維持やリハビリテーションの現場でも欠かせない運動療法の一つです。

単なる「筋肉を鍛える」行為ではなく、筋線維レベルでの生理学的変化、神経系の適応、ホルモンバランスなどが複雑に関与しています。

本稿では、論文をもとに、筋線維の種類とその変化、筋力向上のメカニズム、そしてトレーニングの原理と効果について、一般の方にも理解しやすく解説します。

1. 筋線維の構造と分類

筋肉は「筋線維」と呼ばれる細長い細胞の集合体で構成されています。筋線維は、その性質により大きく2種類に分類されます。

- Ⅰ型線維(遅筋線維/Slow-twitch fibers)

有酸素的代謝を主に行い、持久力に優れています。マラソン選手のように長時間動き続けるための筋肉です。 - Ⅱ型線維(速筋線維/Fast-twitch fibers)

無酸素的代謝に優れ、瞬間的に大きな力を発揮します。短距離走やウエイトリフティングなどで使われる筋肉です。さらにⅡa(中間型)とⅡb(爆発的筋)に分けられます。

これらは見た目でも違いがあり、ミオグロビンの含有量が多いⅠ型は「赤筋」、少ないⅡ型は「白筋」と呼ばれます。

2. 筋線維の変化と成長

従来、筋線維の数は生まれた時点で決まり、以後は変化しないとされてきました。しかし、研究によれば、トレーニング刺激により筋線維が枝分かれして増加する可能性が示されています。また、刺激の種類によって筋線維のタイプが変化することが報告されています。

このことから、筋線維のタイプはトレーニングの方法や神経系の刺激パターンによって部分的に変化することが分かります。つまり「生まれつき速筋型」でも、刺激の仕方によっては持久性が高まるというわけです。

3. 筋力向上のメカニズム

筋力は「筋断面積 × 絶対筋力」で決まります。

筋断面積の増大は筋肥大(Hypertrophy)、絶対筋力の増大は神経系の適応によって生じます。

① 筋肥大のメカニズム

トレーニングによる筋肥大は、筋線維内部の「筋原線維(ミオフィブリル)」が増えることで起こります。過度の張力が筋内構造にストレスを与えると、筋原線維が分裂し、新たなフィラメントを形成します。これが筋線維の太さを増大させる「肥大」です。

② 神経系の賦活

トレーニング初期では、筋の断面積は変化しません。それでも筋力が向上するのは、神経系の適応によるものです。脳からの指令が効率的になり、より多くの筋線維が動員されることで力が強くなります。

電気刺激による筋収縮が随意的収縮より約30%強いことが報告されており、人間は本来の筋力の全てを意識的には使い切れていないことを示唆しています。

4. トレーニングの7原則

効果的な筋力トレーニングには以下の原則があります。

- 過重負荷の原則:日常より強い刺激を与えることで筋は成長します。

- 漸進性・継続性の原則:一時的な高負荷ではなく、少しずつ強度を上げながら継続することが重要です。

- 意識性の原則:動かす筋肉を意識することで、神経系の伝達が最適化されます。

- 個別性の原則:目的や部位に応じたトレーニングを行うこと。

- 特異性の原則:鍛えたい動作・筋肉に合わせた方法を選ぶこと。

- 超回復の原則:筋肉は「休養中」に強くなります。睡眠と栄養が不可欠です。

- 柔軟性・脱力の重要性:筋肉を鍛えるだけでなく、リラックスできることも重要です。

5. トレーニングの効果と対象別の特徴

① 初期効果

研究によれば、トレーニング開始から約20日までは筋断面積に変化はなく、主に神経系の適応で筋力が急増します。その後、筋肥大が始まり、持続的な筋力向上が見られます。

② 子どもの筋トレ

子どもでも筋力トレーニングの効果は確認されていますが、主に神経的適応によるものです。成長期では筋線維の数よりも「機能的な協調性」が向上します。

③ 高齢者の筋トレ

加齢に伴いⅡ型線維(速筋)は減少しますが、低負荷トレーニングでも十分な効果が得られます。高血圧や心疾患を避けるため、「低負荷・高頻度」が推奨されます。筋力維持は転倒防止や生活の質の向上にも直結します。

6. まとめ:筋トレは「神経と筋の対話」

筋力トレーニングの本質は、「筋を破壊すること」ではなく「神経と筋の連携を高めること」にあります。

最初の変化は神経、次に筋線維が応答します。この順序を理解していれば、「短期間で結果が出ない」と焦ることもなく、科学的な根拠に基づいた健康づくりが可能です。

筋肉を鍛えることは、見た目の変化だけでなく、脳・神経・ホルモン・代謝すべてに良い影響をもたらす全身的な再構築です。継続することで、年齢や性別に関係なく「動ける身体」を手に入れることができます。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

参考・引用文献

- 幸田利敬(1994)「筋力トレーニングについて」J. Execr. Physiol., 9(3): 131–138.

- Gollnick PD et al. (1973) J. Appl. Physiol., 34:107–111.

- Pette D et al. (1976) Pflugers Archiv, 364:103–112.

- Gonyea W (1980) J. Appl. Physiol., 48:421–426.

- 福永哲夫(1978)『ヒトの絶対筋力』杏林書院.

- 船渡和男・福永哲夫(1993)「子どもの筋力トレーニング」体育の科学, 43:687–695.

- 窪田登(1992)「筋肉は鍛え方に正直に反応する」月刊フィジーク, 特集「鍛えのメカニズム」.

- 小山裕史(1992)『新トレーニング革命』講談社.

コメント