こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

ここ十数年、「糖質制限ダイエット」は日本でも社会現象のように広まりました。

コンビニには「糖質オフ」「ロカボ」などの表示が並び、糖質を控えることが“健康的”と信じる人も少なくありません。

確かに、短期間で体重が落ちるため、成功体験を語る人も多く、SNSでは「糖質を抜いたら−5kg!」という声もあふれています。

しかし、その裏で、医学的には命に関わる副作用が報告されていることを知っている人は、まだ多くありません。

糖質制限は「簡単・早い・手軽」な一方で、私たちの体の仕組みを無視した危険なダイエット法でもあるのです。

1. 「糖質を抜けば痩せる」の正体

糖質を抜くと、確かに体重は減ります。

しかしそれは「脂肪が燃えた」わけではなく、体内のグリコーゲンと水分が減っただけのこと。

筋肉や肝臓にはグリコーゲンというエネルギー源が蓄えられています。グリコーゲン1gには約3倍の水分が結合しており、糖質を制限するとこの水分が一気に失われます。

つまり、糖質制限初期の体重減少は“水抜きダイエット”なのです。

しかも、体がエネルギー不足を感じると、筋肉を分解して糖を作り出します(糖新生)。

これにより筋肉量が減り、基礎代謝が下がり、結果的に「痩せにくい体」になってしまうのです。

2. 医学データが示す「糖質制限=死亡リスクの上昇」

糖質制限がブームになる中、医学研究では次々と警鐘が鳴らされています。

国立国際医療研究センター(2013)は、世界中の関連論文492本を精査し、糖質制限と死亡率の関係をメタアナリシス(統合解析)しました。

結果は驚くべきものでした。

- 糖質制限を行っている人は、総死亡リスクが約30%高い

- 特に糖質制限+高タンパク食を続けると、心血管疾患による死亡リスクが53%も上昇

つまり、「糖質を抜くほど健康になる」という信念は科学的に誤りであり、過度な糖質制限は寿命を縮める可能性があるのです。

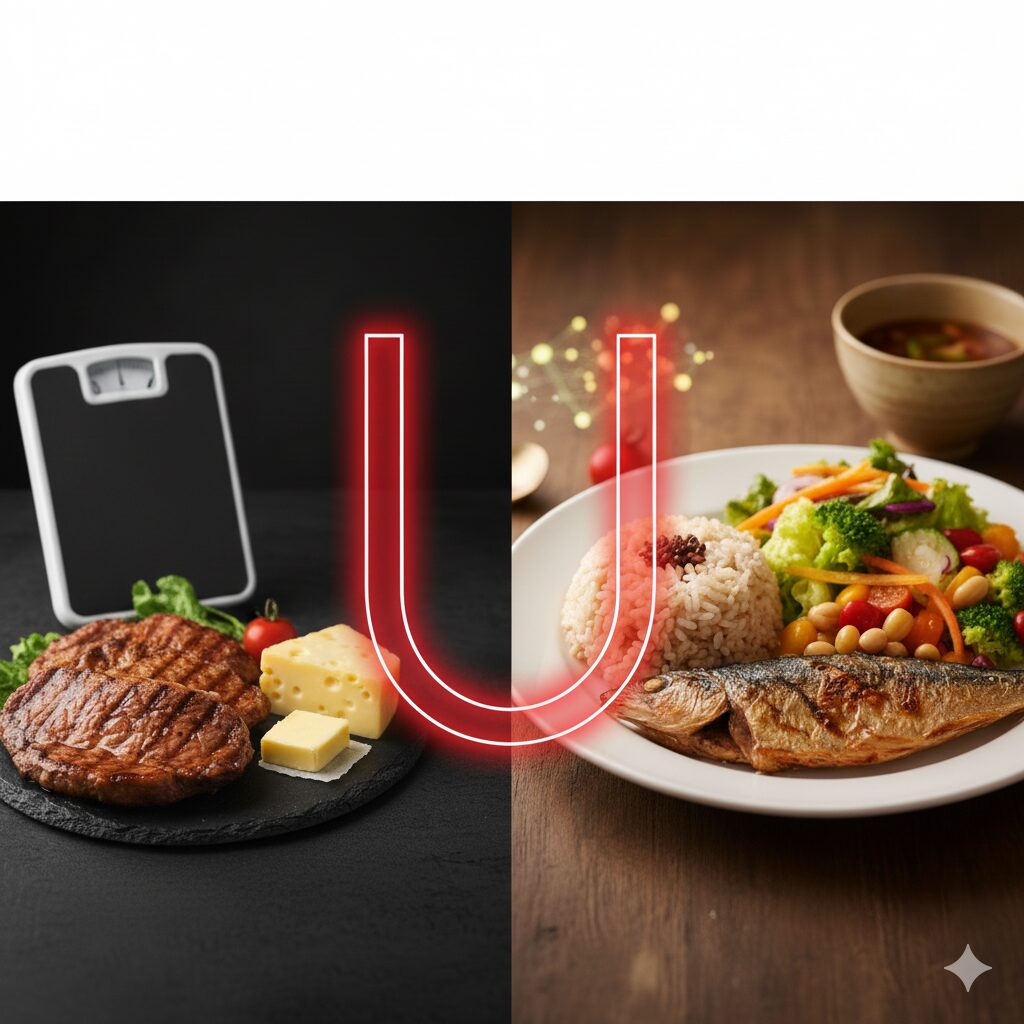

3. 「U字型の法則」――糖質は多すぎても少なすぎても危険

2018年に発表された米国のARIC研究は、45〜64歳の男女1.5万人を25年間追跡しました。

その結果、炭水化物の摂取割合と死亡率の関係は「U字型」になることが分かりました。

- 炭水化物が総エネルギーの50〜55%の人が最も死亡率が低い。

- それより少なくても多くても、死亡リスクは上昇。

特に注目すべきは、糖質を減らした分を「動物性たんぱく質(肉・バターなど)」で補うとリスクが高まり、

逆に「植物性たんぱく質(豆類・穀物など)」に置き換えるとリスクが低下するという点です。

つまり、「糖質を抜くかどうか」ではなく、“何をどのように食べるか”が健康を左右するのです。

4. 日本人の体質と糖質制限の危険性

欧米の研究結果をそのまま日本に当てはめるのは危険です。

なぜなら、日本人は欧米人に比べて炭水化物摂取比率が約10%高く、代謝も異なるからです。

NIPPON DATA80/90という日本の長期追跡研究(約1万8千人・29年間)によると、

男性では糖質制限と心疾患に明確な関係は見られなかったものの、女性では糖質制限+高タンパク食による死亡リスクの上昇が確認されました。

理由の一つとして、女性ホルモンの変動や筋肉量の少なさ、またエネルギー不足が体調やホルモンバランスに及ぼす影響が挙げられます。

特に女性が自己流で糖質制限を行うことは、冷え性・疲労感・月経不順などを招く恐れがあります。

5. 専門家の警告 ― 日本糖尿病学会の見解

日本糖尿病学会は2013年に次のような声明を発表しました。

「総エネルギー摂取量を制限せず、炭水化物のみを極端に制限して減量を図る方法は、

その長期的な安全性や効果を担保する十分なエビデンスがなく、現時点では推奨できない。」

つまり、糖質だけを悪者扱いするのではなく、トータルカロリーと栄養バランスを重視すべきという立場です。

糖質制限は一時的な流行にすぎず、医学的根拠に基づく「正しい食事法」ではありません。

6. 健康を守る「三大栄養素の黄金比」

厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によれば、

健康的な成人の理想的な栄養バランスは以下の通りです。

- 炭水化物:50〜65%

- たんぱく質:13〜20%

- 脂質:20〜30%

このバランスは、世界中のコホート研究(長期追跡調査)によって裏付けられた、最も健康的な比率です。

極端な食事制限ではなく、「適量をバランスよく」摂ることが、長寿と生活の質を高める鍵になります。

7. 炭水化物を敵にしない「京大式ダイエット法」

京都大学名誉教授が提唱する「京大式ダイエット法」は、糖質を抜かないダイエットとして注目されています。

ルールはとてもシンプルです。

- ごはん(お米)は減らさず、おかずを1割減らす。

- 三食を規則正しく食べる。

- デザートは食前に済ませる。

この方法では、血糖値の乱高下を防ぎ、空腹によるストレスも少なく、リバウンドしにくいのが特徴です。

「食べる楽しみを残しながら健康になる」――これが本来のダイエットのあり方でしょう。

8. 糖質を抜くことで起こる「体の異変」

海外誌『Harper’s BAZAAR』(2018年4月号)は、

「炭水化物断ちをすると体に起こる10の変化」を報じています。

その中には次のような項目があります。

- 体重が減る(短期的に)

- 便秘になる

- 疲労感・集中力の低下

- 口臭がきつくなる

- 抜け毛が増える

- 風邪のような症状が出る

これらはすべて、糖質が不足することで体の恒常性が乱れたサインです。

糖質は脳と筋肉にとって唯一の燃料であり、欠乏すれば生命活動そのものに支障が出ます。

9. 科学が教える「食べて痩せる」5つのポイント

- 早食いをやめ、よく噛む

→ 満腹中枢が刺激され、自然に食べ過ぎを防げます。 - GI値の低い炭水化物を選ぶ

→ 白米より玄米、白パンより全粒粉パン。血糖値の急上昇を抑えます。 - 食物繊維を先に摂る

→ 野菜・海藻・きのこを食前にとると、糖の吸収が穏やかに。 - 夜遅くの食事を避ける

→ 代謝が落ちる時間帯を避けるだけで、脂肪蓄積を抑えられます。 - 「制限」より「調整」

→ 完璧を目指さず、食生活を少しずつ整えることが長続きのコツです。

結論:糖質制限「信仰」から科学的思考へ

ダイエットは「短期の数字」ではなく、「長期の健康」を目的にすべきです。

糖質を完全に抜くという極端な方法ではなく、科学的根拠に基づいたバランス型の食習慣こそが、真の健康をもたらします。

糖質を「悪」と決めつけるのではなく、体のリズムや代謝を理解し、上手に付き合う。

そのための知識と実践が、あなたの人生をより豊かに、より長く支えてくれるはずです。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

参考文献

- 安居光國『糖質制限食「信仰」をやめよう』(RikaTan 2019年4月号)

- 日本糖尿病学会(2013)声明文

- Seidelmann S. et al., Lancet Public Health, 2018

- NIPPON DATA80/90(厚生労働省)

- 森谷敏夫「京大式ダイエット法」

コメント