こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

~膵臓は“沈黙の臓器”、でも命を支える縁の下の力持ち~

「膵臓」と聞いて、どんな働きを思い浮かべるでしょうか?

多くの人にとって、肝臓や腎臓と比べて馴染みが薄く、病気になって初めて注目される臓器かもしれません。

しかし、膵臓は血糖値をコントロールする「インスリン」などのホルモンを分泌し、食べ物の消化にも深く関与する、極めて重要な臓器です。

本記事では、

・膵臓の構造と2つの主要な機能(内分泌・外分泌)

・血糖調節との関係(糖尿病や低血糖との関連)

・消化酵素との関係(膵炎や消化不良)

・食生活が与える影響(アルコール・脂肪・糖質など)

・健康な膵臓を保つ栄養戦略と生活習慣

といった点を、医学的エビデンスと栄養の視点を交えながら、専門的にかつ分かりやすく解説していきます。

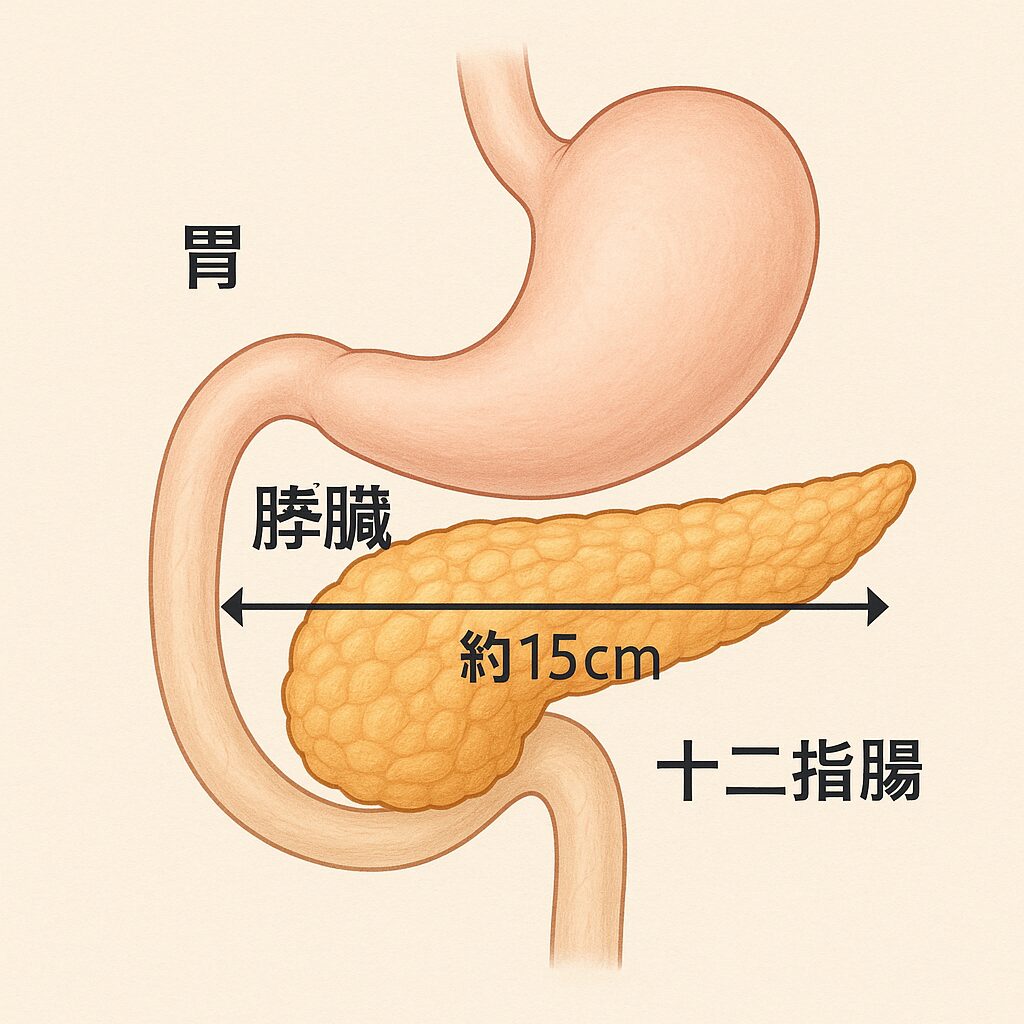

膵臓とは?その構造と基本的な役割

膵臓は、胃の裏側に位置する長さ15cmほどの扁平な臓器です。

① 内分泌機能(ホルモン分泌)

・インスリン:血糖値を下げるホルモン(β細胞)

・グルカゴン:血糖値を上げるホルモン(α細胞)

・ソマトスタチンやPP(膵ポリペプチド)も分泌され、代謝の微調整に関与

これらのホルモンを分泌する細胞群は、「ランゲルハンス島」と呼ばれる小さな構造に集まっています。

② 外分泌機能(消化酵素の分泌)

・アミラーゼ(炭水化物分解)

・リパーゼ(脂質分解)

・トリプシン・キモトリプシン(タンパク質分解)

これらの酵素は、膵液として小腸(十二指腸)に送り出され、食物の分解と吸収に貢献します。

インスリンと膵臓の関係:糖尿病の核心

膵臓といえば、やはりインスリンの分泌障害=糖尿病との関係が重要です。

2型糖尿病では?

・初期はインスリン抵抗性(筋肉や肝臓がインスリンに反応しにくい)

・進行すると膵β細胞の疲弊・死滅によってインスリン分泌そのものが減少

・血糖が慢性的に高い状態(高血糖)となり、動脈硬化や神経障害、腎障害を招く

インスリン分泌の負担になる食生活とは?

・高GI食品(精製糖質・白米・パン・ジュース)

・頻回の間食・血糖スパイク

・内臓脂肪の蓄積(インスリン抵抗性を促進)

膵臓の健康を守るには、血糖値の乱高下を抑える食習慣が必要です。

膵炎とは?アルコールや脂質が引き起こす“自己消化”

膵臓のもうひとつの代表的な疾患が「膵炎」です。

急性膵炎

・原因の多くは過度な飲酒や脂っこい食事

・膵酵素が膵臓内で活性化し、自身の組織を「自己消化」してしまう

・強い腹痛、発熱、嘔吐などを伴い、重症化すると命にかかわる

慢性膵炎

・アルコールや脂質の過剰摂取が継続し、徐々に膵臓が線維化

・消化酵素の分泌が減少 → 栄養吸収不良・体重減少・下痢

・やがて糖尿病(膵性糖尿病)を併発することもある

膵臓と食事の深い関係

膵臓の健康を保つうえで、以下のポイントが重要です。

負担を減らす食事習慣

・低GI食品(玄米・大豆・葉野菜)の選択

・脂質の質に注目(飽和脂肪酸ではなく、EPA・オリーブ油などを)

・食物繊維の摂取で血糖上昇を穏やかに

・過度なアルコールを避ける

特におすすめの食材

ブロッコリー、ケール、青魚、大豆製品、納豆、オートミール

→ 抗酸化・抗炎症・血糖コントロールをサポートする栄養が豊富です。

健康な膵臓を守る生活習慣

・週150分以上の中強度の運動(インスリン感受性を高める)

・禁煙(膵がんや膵炎のリスク因子)

・睡眠とストレス管理(自律神経と内分泌に深く関与)

結論:膵臓を守ることは、全身の代謝を守ること

膵臓は、小さな臓器ですが、血糖・消化・代謝の中心的存在です。

糖尿病や膵炎などの疾患を防ぐには、日々の食事と生活習慣を見直すことが最大の予防策です。

医療機関に頼る前に、自分でできることも多くあります。

この機会に、あなたの膵臓を労わる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

コメント