こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

― 人間の「立つ力」を支える、知られざる英雄 ―

あなたが椅子から立ち上がるとき、階段を一段登るとき、その一瞬の動作を支えている筋肉の存在を意識したことがあるでしょうか。

それが「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」です。

太ももの前面を覆うこの巨大な筋肉群は、人間が「二足で立つ」ことを可能にした進化の象徴。重力に抗い、身体を支え、次の一歩を生み出す。それはまさに、“立つ”という人間の尊厳を支える筋肉です。

しかし、この筋肉は最も酷使され、そして最も衰えやすい。

現代社会における「座りすぎ」や運動不足、そして加齢。大腿四頭筋の活動が減少したとき、膝の痛み、歩行能力の低下、転倒リスクといった形で、その沈黙の臓器は私たちに警告を発し始めます。

理学療法や運動科学の世界では、「大腿四頭筋の力を測れば、その人の健康寿命が予測できる」とさえ言われます。それほどまでに、この筋肉は人間の機能維持の中核を担っているのです。

本記事では、大腿四頭筋を解剖学・生理学・臨床科学・トレーニング理論の4つの視点から徹底解剖します。筋肉の構造から神経制御、最新のリハビリ技術まで、エビデンスに基づき「立つ力の本質」に迫ります。

あなたの身体の中で、最も強く、最も賢く、最も沈黙している筋肉。

その深遠な世界へ、ようこそ。

🩺 序章:人体最大の伸展筋「大腿四頭筋」とは

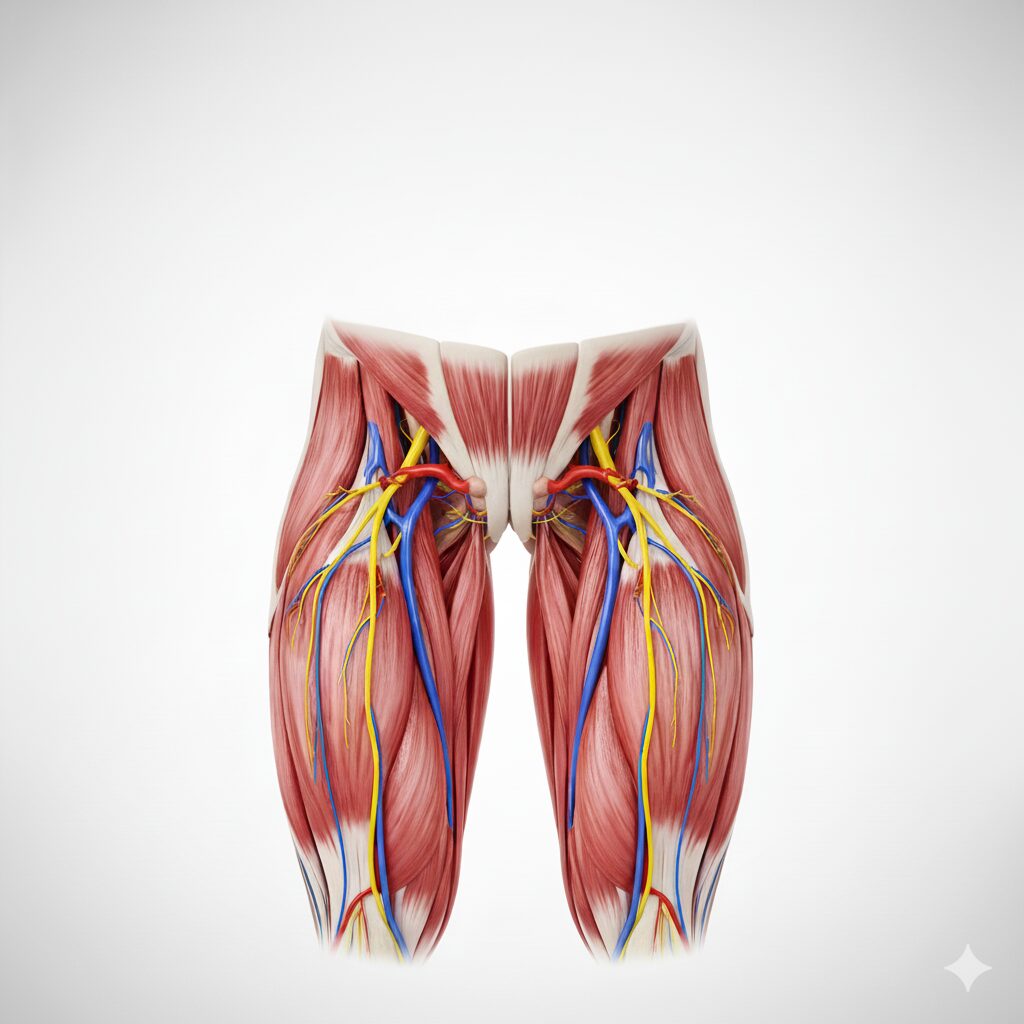

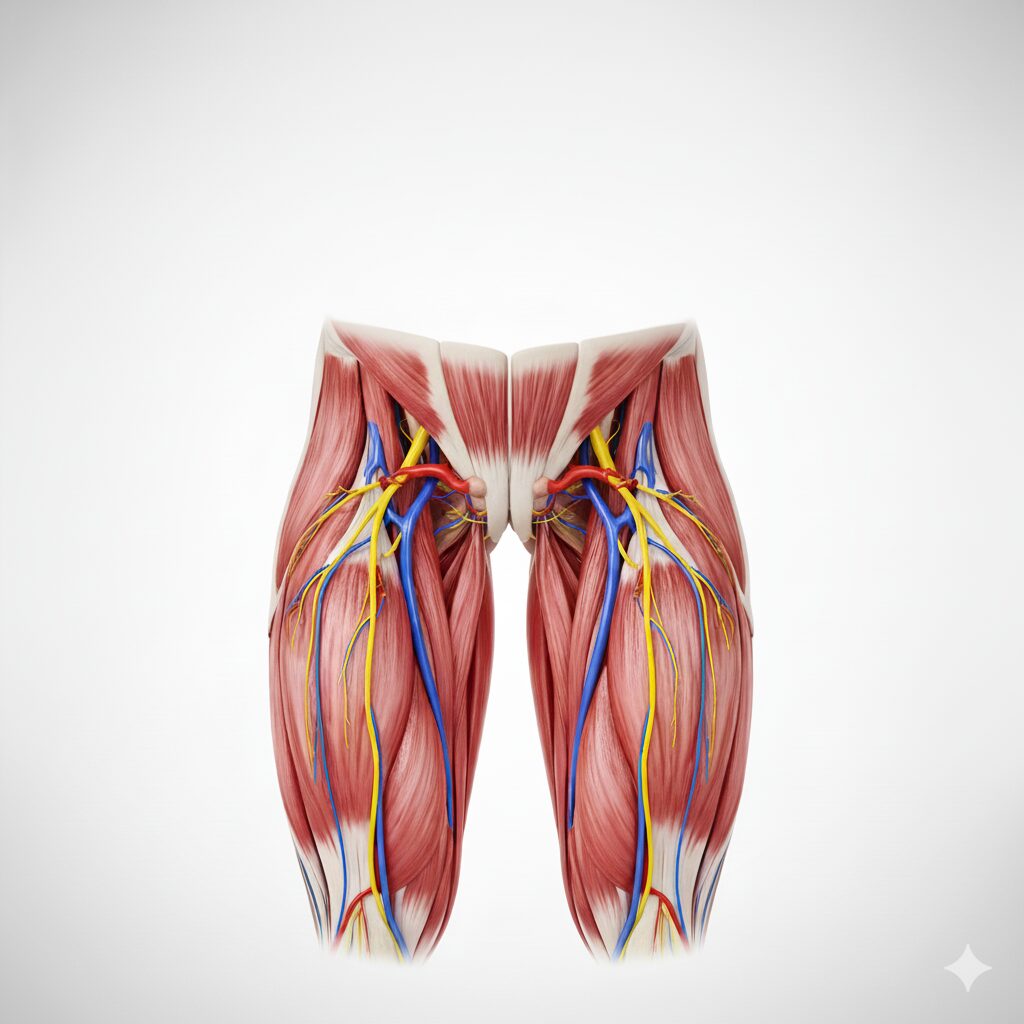

大腿四頭筋(Quadriceps Femoris)は、太もも前面を覆う4つの筋肉の総称です。人体でもっとも強大な筋群であり、膝関節を伸ばす(伸展)動作の主役です。

その構造は、以下の4つの筋から成ります。

| 筋名 | 起始 | 停止 | 主な機能 |

| 大腿直筋 | 下前腸骨棘(AIIS) | 脛骨粗面 | 膝伸展・股関節屈曲 |

| 外側広筋 | 大腿骨外側 | 脛骨粗面 | 膝伸展(最強の出力) |

| 中間広筋 | 大腿骨前面 | 脛骨粗面 | 膝伸展 |

| 内側広筋 | 大腿骨内側 | 脛骨粗面 | 膝伸展・膝蓋骨の安定化 |

- 神経支配: 大腿神経(L2〜L4)

- 血管供給: 大腿動脈の枝(外側大腿回旋動脈など)

特に内側広筋斜走線維(VMO)は、膝蓋骨(お皿)を内側に引き寄せる役割を持ち、膝の痛み(膝蓋大腿関節障害:PFPS)を防ぐための「最後の防波堤」として臨床上極めて重要視されます。

⚙️ 第1章 生理学的機能:重心制御のブレーキとアクセル

大腿四頭筋の役割は、単に「膝を伸ばす」ことだけではありません。

- 立ち上がり動作(求心性収縮)

座位からの立ち上がりでは、強力な求心性収縮によって重心を上方へ押し上げます。このとき、殿筋群との協調(エクステンサー・メカニズム)が不可欠です。 - 着座と衝撃吸収(遠心性収縮)

椅子に座る動作や階段を降りる際、筋肉は「伸びながら力を出す(遠心性)」ことで、重力に対するブレーキとして機能します。 - 歩行周期(立脚初期の安定)

踵が接地した瞬間、膝がガクンと折れないように支える「衝撃吸収材」の役割を果たします。

🧩 第2章 膝関節疾患と「関節原性筋抑制(AMI)」

● 変形性膝関節症(OA)との関連

膝に痛みが出ると、脳は反射的に大腿四頭筋の出力を制限します。これを関節原性筋抑制(AMI)と呼びます。

膝痛患者では筋のサイズ(太さ)以上に「筋力の低下」が著明です。これは「筋肉そのものが細くなった」だけでなく、「脳が筋肉を使わせないようにブロックしている」状態を指します。

● 術後の筋萎縮

人工膝関節(TKA)やACL再建術の後、どれほどリハビリをしても筋力が戻りにくいのは、この神経的な抑制が原因です。ただ鍛えるだけでなく、「神経のスイッチを入れ直す」アプローチが必要になります。

🧮 第3章 評価と測定:科学的な眼で見る

- ハンドヘルドダイナモメーター(HHD): 臨床で標準的な筋力測定法。徒手筋力検査(MMT)では判別できない微細な左右差を数値化します。

- 超音波エコー: 筋厚だけでなく、筋線維の傾き(羽状角)を観察します。トレーニングによってこの角度が変化することが、筋肥大の指標となります。

- 筋硬度計: Shear Wave Elastographyなどを用い、筋肉が「慢性的に硬くなっていないか(機能不全)」を評価します。

🧠 第4章 最新のトレーニングと再教育

- 等尺性収縮(アイソメトリックス)

痛みが強い時期は、関節を動かさずに力を入れるトレーニングから開始します。 - 血流制限(BFR)トレーニング

低負荷でも「高負荷トレーニング」と同様の代謝ストレスを筋肉に与える手法。関節への負担を最小限に抑えつつ、速筋線維を効率よく刺激できるため、高齢者や術後リハビリに革命をもたらしています。 - NMES(神経筋電気刺激)

自分の意志で動かせない場合、電気刺激を用いて強制的に収縮を引き出し、脳に「動かし方」を再学習させます。

🏁 まとめ:健康寿命は大腿四頭筋に宿る

- 大腿四頭筋は「膝の伸展」だけでなく、重力下での衝撃吸収と姿勢制御の要である。

- 痛みや炎症は、筋肉そのものよりも「神経的なブレーキ(AMI)」を引き起こし、筋力低下を加速させる。

- 単なる筋トレではなく、電気刺激やBFR、神経再教育を組み合わせた多角的なアプローチが、現代リハビリのスタンダードである。

大腿四頭筋を守ることは、あなたの「歩く自由」と「生活の質」を守ることに他なりません。今日から、この沈黙の英雄に少しだけ意識を向けてみませんか。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

🔖参考文献

- 村田 伸ほか(2009)女性高齢者の膝関節痛と大腿四頭筋筋力との関連.理学療法科学, 24(4), 499–503.

- Fukunaga T et al. (2001). Muscle volume is a major determinant of joint torque in humans. Acta Physiol Scand, 172(4): 249–255.

- Kawakami Y et al. (2001). Changes in muscle size, architecture, and neural activation after 20 days of bed rest. Eur J Appl Physiol, 84(1–2): 7–12.

- Hortobagyi T, Maffiuletti NA. (2011). Neural adaptations to electrical stimulation strength training. Eur J Appl Physiol, 111(10): 2439–2449.

- 甲斐 義浩ほか(2008)下肢周径の測定値と下肢筋力および筋組織厚の関連.理学療法科学, 23(6), 785–788.

コメント