こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

脂肪を燃やすって、簡単じゃない。

「脂肪を燃焼して痩せたい」

「運動で脂肪を使って、エネルギーに変えたい」

そんな想いを持って運動を始めた方は多いと思います。

でも、頑張っても「思ったより脂肪が落ちない…」と感じたことはありませんか?

実は、脂肪を使ってエネルギーに変えるには“ある条件”が必要なんです。

そのカギとなるのが、「脂肪酸のミトコンドリアへの輸送」と、それを邪魔する存在であるマロニルCoA(CoA:コーエー)です。

今回は、脂肪がうまく使われなくなる原因とその背景にある仕組みについて解説していきます。

◆ 脂肪が使われるための基本条件

脂肪をエネルギーとして利用するためには、次の流れが必要です:

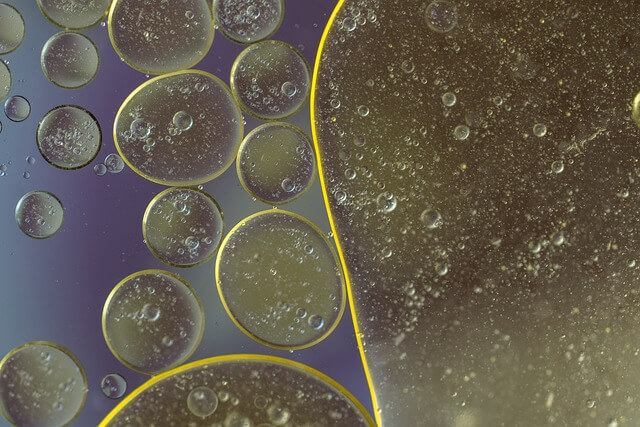

- 脂肪が分解され、脂肪酸になる

- 脂肪酸が血液に流れ、筋肉に届けられる

- 脂肪酸がミトコンドリアに運ばれ、エネルギーとして燃焼される

この中でカギとなるのが、脂肪酸をミトコンドリアに運ぶ“輸送”の過程です。

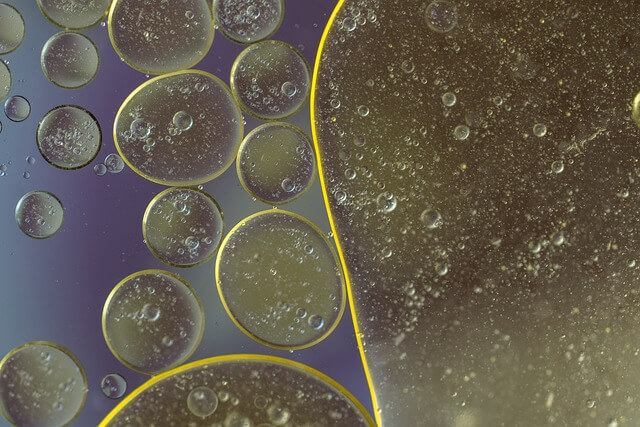

◆ 運動で活性化する脂肪酸輸送体

脂肪酸の取り込みには、「FAT/CD36」という輸送体が関わっています。

このFAT/CD36は、運動によって活性化し、細胞膜に移動することで脂肪酸を取り込む能力が上がることが分かっています。

つまり、適度な運動は脂肪酸の取り込みを促し、脂肪の利用を高めてくれるのです。

◆ 強度が高いと逆効果?脂肪が使われにくくなる理由

しかし、運動の強度が高くなると脂肪の利用は逆に低下するという現象が起こります。

ここからは、その主な理由を5つご紹介します。

① CPT1の働きの低下(脂肪酸輸送の要)

脂肪酸がミトコンドリアへ入るためには、CPT1(カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1)という酵素が必要です。

高強度運動では、このCPT1の働きが落ちることが予想されています。

結果として脂肪酸がミトコンドリアに入りにくくなり、脂肪の燃焼効率が下がるのです。

② 筋肉のpH低下(酸性化の影響)

激しい運動では筋肉内のpHが低下(=酸性化)します。

通常の筋肉のpHは7.35〜7.45ですが、強度が高まるとpH6.7程度まで下がることも。

この酸性化によってCPT1の機能が抑制され、脂肪酸の輸送がうまくいかなくなります。

③ 糖質利用の優先(ミトコンドリアの選択)

糖質は脂肪よりも素早くエネルギーに変換できるため、

運動強度が上がるとミトコンドリアは糖質を優先して使うようになります。

糖質利用が増えることで、脂肪を使う余地が減ってしまうというわけです。

④ マロニルCoAの増加(脂肪輸送のブレーキ)

糖質がたくさん使われると、ピルビン酸 → アセチルCoAへと変換される量も増加します。

その一部がマロニルCoAに変換されます。

このマロニルCoAは、CPT1の働きを抑制する作用があります。

さらに、カルニチンの消費を促し、脂肪酸の輸送自体を妨げてしまうとも言われています。

つまり、マロニルCoAが増えると、脂肪がミトコンドリアに入れなくなる=脂肪が燃えにくくなるということになります。

⑤ 乳酸の影響(より使いやすいエネルギー)

高強度の運動では乳酸の産生も増加します。

この乳酸自体がエネルギーとして再利用されることもあり、脂肪よりも使いやすいエネルギー源として優先されるという見方があります。

つまり、「糖質→乳酸→エネルギー」というルートが成立すると、脂肪の出番が少なくなるということです。

◆ 脂肪が使われにくくなる原因は一つじゃない

これらの要素はそれぞれが単独で作用するというよりも、複合的に影響し合って脂肪の利用を抑制している可能性が高いと考えられています。

・高強度になると糖質の利用が増える

・pH低下やマロニルCoAの増加がCPT1を抑える

・乳酸や糖質が“使いやすさ”で脂肪を後回しにする

ただし、マロニルCoAや乳酸が直接的に脂肪利用をどの程度抑えるかは、まだ研究段階であり、すべてが解明されているわけではありません。

◆ まとめ:脂肪を燃やすには“中強度の継続”が最適解?

「キツい運動をすれば脂肪が燃える!」

そんなイメージを持っていた方には、今回の話は少し意外だったかもしれません。

脂肪を効率よく使いたいのであれば、むしろやや強度を落とし、長く続けられる運動(中強度の有酸素運動)の方が向いています。

脂肪燃焼の仕組みを理解して、目的に合った運動法を選んでいきましょう。

※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。

症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。

コメント