こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

多くの人は「老化」を漠然とした“自然現象”と考えています。

しかし医学生理学の視点から見ると、老化は

身体を維持する仕組みそのものが少しずつ変化していくプロセス

だと言えます。

肌が乾燥しやすくなったり、筋力が落ちたり、物忘れしやすくなったりするのは、

単に年齢を重ねたからではありません。

その背後には、

ホルモンなど、体内情報を調整するシステムの変化

が潜んでいます。

今回の記事では、老化とホルモンの関係を一般の方にもわかるよう丁寧に解説します。

50年前の研究でありながら、現在のアンチエイジングやホルモン療法の基礎となった重要な内容です。

1. 老化とは「身体の機能がゆっくり低下していく」科学的プロセス

1-1. 老化は“ランダムな劣化”ではない

老化は単なる「ガタ」ではなく、

生命維持に必要な機能が一定の割合で低下する仕組み

であると説明されています。

落ちていく機能は具体的に:

- 神経伝導速度

- 基礎代謝

- 心臓の拍出量

- 腎臓のろ過機能

- 呼吸の最大換気量

など必須のものばかり。

老化は、体全体の“出力”が少しずつ低下する続きものの変化なのです。

1-2. 老化の曲線は一定ではない

老化は常に直線的に起こるわけではなく、

- 若い時期:安定

- 中年期:緩やかに低下

- 高齢期:個人差が大きくなる

という特徴も見られます。

ホルモンの変化もこの流れに乗る形で現れ、

とくに性ホルモン・副腎ホルモンは顕著な変化を示します。

2. 性ホルモンが示す“男女で全く異なる”老化パターン

2-1. 女性の老化は“閉経”を中心に急激に変化する

女性のホルモン変化はとても分かりやすい構造をしています。

閉経期、卵巣はエストロゲンやプロゲステロンを作る力を急速に失います。

すると脳の下垂体は、

「ホルモンをもっと作って!」

という指令としてFSH(卵胞刺激ホルモン)・LH(黄体形成ホルモン)を大量に分泌します。

その結果:

- 40代後半〜50代:FSH・LHが急上昇

- 50〜70代:恒常的に高値を維持

- 80代:再び低下する

この“高→低”という二段階の変化は、研究でも確認されました。

【しかし重要なのは…】

この変化は「卵巣が止まる」という現象の反映であり、“老化全体”を示すものではない。

女性の閉経は老化と重なる時期に起こるため誤解されがちですが、

老化そのものではなく、性ホルモン系のフィードバックが停止する一大イベントなのです。

2-2. 男性では “テストステロンはあまり落ちない”

一方、男性は女性のような“閉経”がありません。

また、一般に信じられている

「男性は年齢とともにテストステロンが下がる」

というイメージとは異なり、以下のように示されています:

- テストステロン:高齢者でも有意な低下なし

- 5α-DHT(活性型):同じく低下なし

つまり男性ホルモン自体は、

年齢の影響を受けにくい

という興味深い事実が浮き彫りになりました。

ただし男性も無関係ではありません。

●70代でFSH・LHが上昇する

精巣を刺激する“指令”は強くなるため、

脳-精巣軸の調整力の変化は起きていると考えられます。

●ただし80代では下降

女性と同じく超高齢域では内分泌反応が低下し始めます。

3. 甲状腺ホルモン・成長ホルモンは意外にも“変わらない”

3-1. 成長ホルモン(HGH)

HGHは若返りホルモンとして有名ですが、

意外にも研究では

加齢による有意な低下は示されませんでした。

一般にHGHは睡眠・運動・血糖変動の影響が大きいため、

“年齢だけ”で決まるわけではないと考えられます。

3-2. 甲状腺刺激ホルモン(TSH)とT3

- 血中TSH

- 血中T3(アクティブホルモン)

- TRH負荷試験時の反応

どれも高齢者でも若年者とほぼ同じ反応を示し、

甲状腺は加齢の影響を受けにくい臓器

であることが示されています。

【これが意味すること】

「高齢になると代謝が落ちる=甲状腺機能低下」という話は、

実際のデータとは必ずしも一致しないということです。

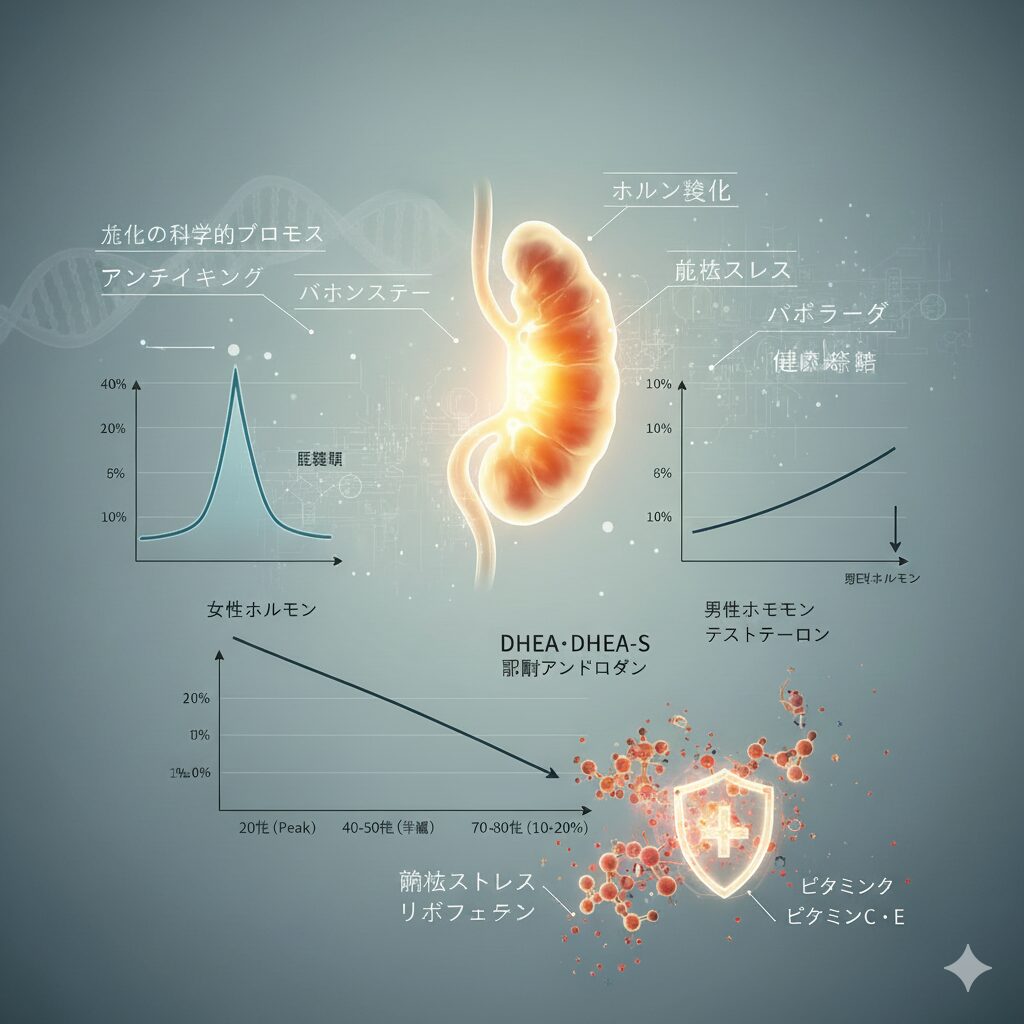

4. 老化で最も大きく変化するのは“副腎アンドロゲン”

ここからが研究の中核であり、

現代の老化研究においても最重要と言えるポイントです。

4-1. 副腎アンドロゲンとは?

代表的なものは以下:

- DHEA(デヒドロエピアンドロステロン)

- DHEA-S(硫酸抱合型)

- アンドロステンジオン

これらは副腎で作られる“弱い男性ホルモン”です。

性ホルモンといっても男女どちらにも存在し、

加齢・免疫・代謝・精神面まで広く影響しています。

4-2. “20代が頂点、あとは右肩下がり”という完璧な老化曲線

データでは、

DHEA・DHEA-S・アンドロステンジオンはいずれも20代をピークに直線的に減少

することが示されました。

●減少率は驚くほど明確

- 30代:やや低下

- 40〜50代:半減レベル

- 70〜80代:ピークの10〜20%

これほど鮮やかな「老化とともに一定割合で減る」ホルモンは他にありません。

4-3. DHEAは“生化学的な年齢指標(バイオマーカー)”

論文では、

DHEA-Sは老化の理論方程式に最もよく合致する“ユニークなホルモン”

と述べられています。

医療・研究の現場でも、DHEA-Sは

- 生物学的な“代謝年齢”

- ストレス耐性

- 免疫力

- 生活習慣病のリスク

などを予測する指標として注目されています。

5. なぜ副腎アンドロゲンだけが老化で減るのか?——酵素の機能低下と酸化ストレス

“副腎はなぜ選択的に老化するのか”を酵素と酸化の観点から説明されています。

【結論から言うと】

副腎は体の中でも特に酸化ストレスを受けやすい臓器であり、

それがホルモン生成を担う酵素の機能低下を招くというものです。

5-1. 副腎は“不飽和脂肪酸が非常に多い”臓器

副腎の組織を調べると、

- リノール酸

- アラキドン酸

などの酸化されやすい脂肪酸が高濃度で含まれています。

これらは

過酸化脂質(lipoperoxide)に変化しやすく、

加齢とともに細胞内にリポフスチン(老化色素)として蓄積します。

5-2. 酵素「17,20-lyase」の機能低下

副腎アンドロゲンを作る要となる酵素が

- C17,20-lyase(17,20リアーゼ)

ですが、

過酸化脂質の蓄積によってこの酵素活性が低下すると、

次の流れが起こります:

- 17-OH pregnenolone から DHEA が作れない

- DHEA-S も激減

- アンドロステンジオンも低下

- 血中副腎アンドロゲンが直線的に減少

これが老化の“指標曲線”につながるというわけです。

5-3. ビタミンCとEの役割——副腎は抗酸化物質の宝庫

副腎は驚くほどビタミンC・Eを蓄えています。

これらは酸化反応に関わるため、

過酸化脂質の生成と抑制のバランスをとる存在と言えます。

“副腎の老化=酸化ストレスと酵素活性低下の相互作用”

という仮説(リポペルオキシド仮説)が提示されています。

これは現代の抗酸化研究にもつながる重要な考え方です。

6. 老化ホルモン研究から導かれる“現代の健康戦略”

このデータは1970年代のものですが、

その洞察は今も生きており、むしろ現代科学によって裏付けられています。

ここでは、一般読者向けに応用のヒントをまとめます。

① DHEA-Sは「加齢の進行」を知る指標として最強

- 加齢とともに確実に減る

- 性差の影響も少ない

- ストレス・生活習慣の影響も反映

人間ドックで測定できる施設も増えており、

“代謝年齢を測る血液検査”として注目されています。

② 副腎の老化=酸化ストレスの問題

- 抗酸化物質(ビタミンC・Eなど)

- 睡眠

- 精神ストレスの軽減

- バランスの良い食事

- 過剰な糖質やアルコールの制限

こうした習慣は副腎への負担を軽減し、

ホルモン生成を守る“論理的に正当な”アプローチです。

③ 男性ホルモンの低下は“年齢よりも生活習慣”の影響の方が大きい

テストステロンは年齢ではなく、

- 肥満

- 運動不足

- ストレス

- 睡眠の質

- 生活習慣病

などで大きく上下します。

データでは、

「男の老化=テストステロンの低下」という俗説を見直す必要がある

ことを示しています。

④ 女性の閉経は“老化の引き金”ではなく“独立した現象”

閉経と老化は確かに重なりますが、

ホルモン構造としては別のメカニズム。

そのため、

- 更年期障害

- 骨粗鬆症

- 血管運動症状

などのケアは、老化対策とはまた別の視点が必要になります。

まとめ —— 老化はホルモンの変化を読むと“見えてくる”

この記事では、

老化とホルモンの関係を詳しく紹介しました。

最も重要なポイントは以下の通りです。

- 女性は閉経によりFSH・LHが急増する

- 男性のテストステロンは意外と年齢で減らない

- HGH・TSH・T3は年齢の影響を受けにくい

- 副腎アンドロゲン(DHEA・DHEA-S)が最も老化を反映する

- 副腎老化の鍵は酵素と酸化ストレスにある

これらの内容は50年前の研究ですが、

老化の本質を捉えた今も価値ある知見です。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

引用文献

井林 博ほか:

「老化とホルモン」日本老年医学会雑誌 11巻3号(1974)

コメント