こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

~OKCとCKCとは?|運動連鎖の基本概念を理解しよう~

トレーニングやリハビリの現場でよく使われる言葉に、

OKC(オープンキネティックチェーン)と

CKC(クローズドキネティックチェーン)があります。

これは、運動連鎖(キネティックチェーン)という考え方に基づいており、

「ある関節が動くと、その上下の関節や筋肉にも連動して影響が出る」という運動学の原理です。

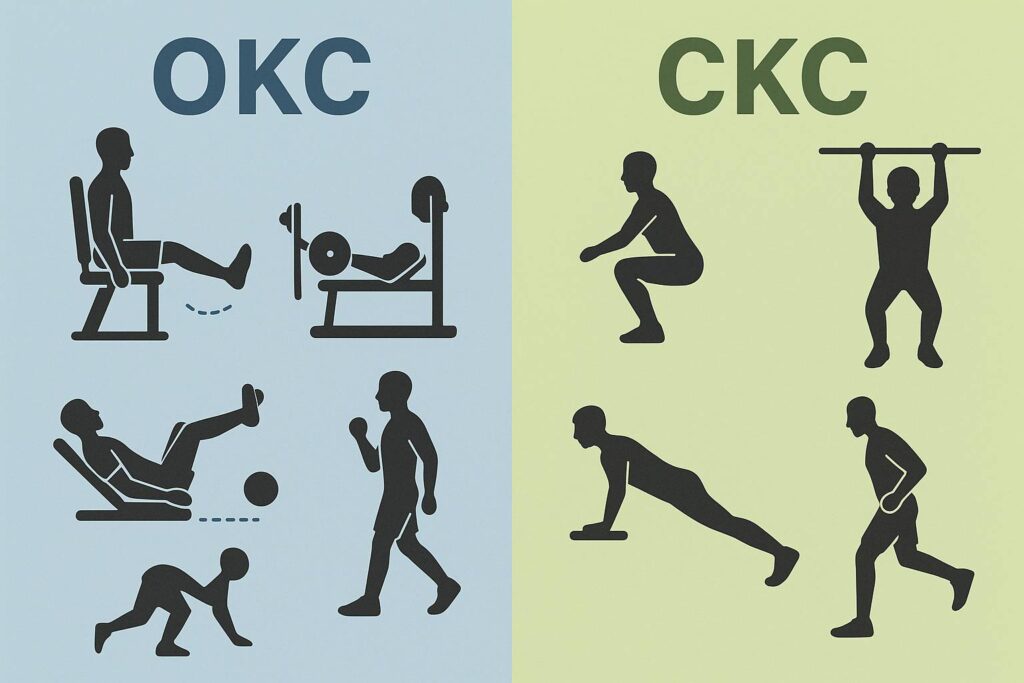

OKC(オープンキネティックチェーン)とは?

・遠位部(手や足の先)が自由に動ける運動

・動作中に末端が“空中”にあるのが特徴

例:

・レッグエクステンション(マシンでの膝伸ばし)

・ベンチプレス

・ダンベルカール

・ボールを蹴る足の動き

OKCは、特定の筋肉を集中して鍛えるのに向いているトレーニング方法で、リハビリやフォーム修正にもよく使われます。

CKC(クローズドキネティックチェーン)とは?

・遠位部(手や足の先)が床や器具に固定されている運動

・動作中に末端が“接地”しているのが特徴

例:

・スクワット

・腕立て伏せ

・懸垂

・支持脚(立っている足)の動き

CKCは、多関節・多筋肉を同時に使い、身体全体を機能的に動かすトレーニングになります。

関節や筋肉が連動するため、日常動作の改善にもつながります。

OKCとCKCの考え方

すべての動作が完全にOKCまたはCKCに分類できるわけではありません。

たとえば自転車を漕ぐ動作では、「足がペダルに乗っている=CKC」と見る人もいれば、「ペダル自体は自由に回転する=OKC」と考える人もいます。

このように、明確な定義づけが難しいケースも存在するのです。

骨盤の傾きが運動連鎖に与える影響

骨盤の動きは、全身の姿勢や動作に深く関係しています。

特に骨盤の前傾・後傾は、大腿や膝、足首の動きにも影響を与えます。

骨盤前傾の運動連鎖

骨盤前傾

→ 大腿骨:屈曲・内転・内旋

→ 膝関節:伸展

→ 足関節:底屈・回内

→ 腰椎:前弯が増加

骨盤後傾の運動連鎖

骨盤後傾

→ 大腿骨:伸展・外転・外旋

→ 膝関節:屈曲

→ 足関節:背屈・回外

→ 腰椎:前弯が減少

このように、骨盤のわずかな角度の変化が、膝や足の動き方、さらには腰椎のカーブ(姿勢)にまで影響を及ぼすのです。

骨盤の傾きと筋肉・関節へのストレス

骨盤が傾くことによって、筋肉や関節に影響を与えてしまいます。

【骨盤前傾が強い場合】

内側ハムストリングスや鷲足(縫工筋・薄筋・半腱様筋)にストレスがかかりやすい

特定の筋に負荷が集中 → 柔軟性低下や痛みの原因に

【骨盤後傾が強い場合】

膝蓋腱(膝の前面)へのストレス増加

膝内反モーメント(O脚方向のストレス)が増加し、膝関節痛の原因になることも

つまり、骨盤の角度次第で、下半身の不調やケガのリスクが高まる可能性があるということです。

まとめ|OKCとCKCの理解で動作・痛みが変わる

・OKCは「末端が自由に動く」動作(例:ベンチプレス)

・CKCは「末端が固定された」動作(例:スクワット)

・骨盤の傾きは、膝・足関節・姿勢に連鎖的な影響を与える

・骨盤の角度次第で、筋肉や関節への負担も変わる

運動連鎖の理解を深めることで、トレーニングの質を高めたり、痛みの原因を見つけたりするヒントになります。

日々の運動指導やセルフトレーニングにも、ぜひ取り入れてみてください。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

コメント