こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

~糸を引く一粒に秘められた科学~

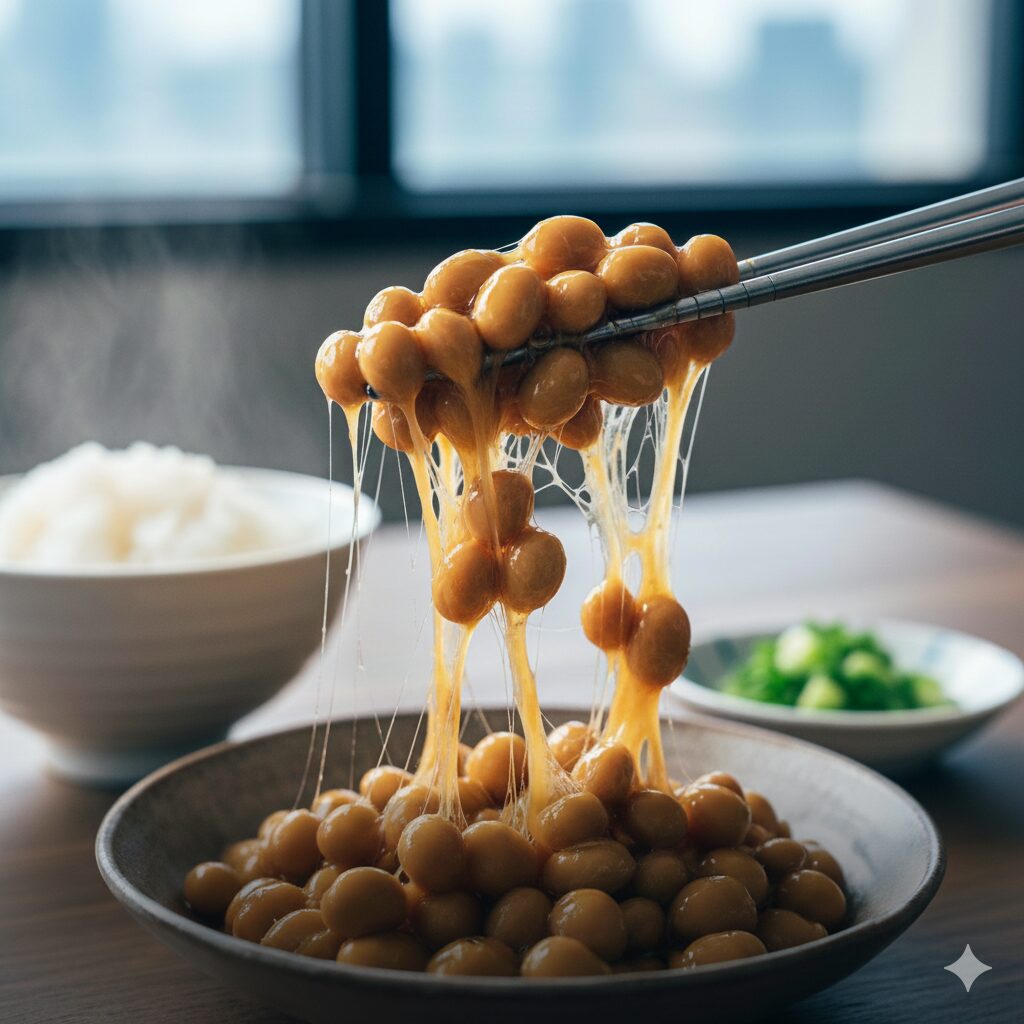

朝食の食卓で、ほかほかのご飯にのせてかき混ぜる納豆。

その独特の香りと粘りに、初めて口にした外国人が驚くことも少なくありません。けれども、科学の視点から見れば、納豆は単なる“ネバネバした大豆食品”ではなく、発酵によって生まれる高機能食品=スーパーフードなのです。

本記事では、海外の研究論文を含む科学的根拠をもとに、納豆の発酵メカニズム、栄養成分、そして健康への効果をわかりやすく解説します。

1.納豆とは何か

納豆は、大豆を蒸煮し、Bacillus subtilis var. natto(ナットウ菌)で発酵させた食品です。この菌は日本特有の土壌細菌で、他国のBacillus属とは異なる性質を持ちます。

発酵の過程で、タンパク質は可溶化・分解し、独特のうま味・香り・粘りが形成されます。研究によると、発酵24時間後には大豆タンパクのSDS-PAGEバンドが消失し、分解が進んでいることが確認されています。

納豆の起源ははっきりしませんが、奈良時代にはすでに食されていた記録があり、千年以上にわたり日本の食文化を支えてきた伝統食品です。

2.納豆の栄養成分と発酵の力

2-1. タンパク質とアミノ酸

納豆は高タンパクなだけでなく、発酵によりアミノ酸バランスが改善されます。ナットウ菌が産生する酵素がタンパク質を加水分解し、ペプチドや遊離アミノ酸を増加させます。

発酵36時間で一部の必須アミノ酸が減少するが、48時間で再び増加するという報告もあり、発酵時間が栄養価に影響することが示されています。

2-2. ビタミン・ミネラル・脂質

ナットウ菌はビタミンK2(メナキノン-7)を生成します。これはカルシウムの代謝や骨の形成に不可欠で、骨粗しょう症予防に効果があるとされています。

また、納豆には多価不飽和脂肪酸が豊富で、LDLコレステロールの低下作用が報告されています。

さらに、発酵によりオリゴ糖(ラフィノース、スタキオース)が増え、腸内環境を整える働きも期待されます。

2-3. 機能性成分:ナットウキナーゼとポリアミン

納豆にしか存在しない酵素がナットウキナーゼです。血栓を分解する作用が確認され、動脈硬化や脳梗塞予防の研究が進んでいます。

また、納豆には細胞老化を抑制するポリアミン類(プトレシン、スペルミジンなど)が多く含まれており、抗酸化作用や免疫調節への関与も報告されています。

3.納豆の健康効果:エビデンスでみる効能

3-1. 心血管疾患予防

日本人女性約9万人を対象とした前向きコホート研究では、納豆をよく食べる人ほど心血管疾患による死亡リスクが低下していました。

動物実験でも、納豆成分が動脈硬化プラーク形成を抑制することが報告され、ナットウキナーゼによる血液粘度低下作用が注目されています。

3-2. 骨の健康維持

納豆に含まれるビタミンK2は、骨タンパク質オステオカルシンを活性化し、骨密度を維持します。特に閉経後女性における骨折リスク低下が報告されています。

3-3. 腸内環境の改善

納豆摂取は腸内細菌叢(マイクロバイオーム)を多様化させるといわれています。ランダム化二重盲検試験では、納豆粉末摂取により便通や便臭の改善が確認されました。

3-4. 代謝・肥満への影響

マウス実験で、発酵大豆の摂取が体重・脂肪蓄積・肝脂肪を有意に減少させたとの報告があります。

このことから、納豆は代謝改善を助ける食品としても期待されています。

4.製造技術と品質管理

納豆の品質は、原料大豆・発酵条件・菌株によって大きく左右されます。

- 原料大豆:高タンパクで吸水性の良い品種が理想。納豆専用品種の開発研究が進行中。

- 発酵条件:通常40℃で24時間前後発酵。時間が長すぎるとアンモニア臭が増す。

- 共発酵技術:乳酸菌を併用することで風味を穏やかにし、健康効果を高める研究も報告。

また、安全性の面では、発酵によるバイオジェニックアミン生成量が食品衛生基準内に保たれることが確認されています。

5.食べ方と注意点

- 摂取量:研究からは、1日1パック(約40〜50g)の継続摂取が最も効果的。

- 薬との相互作用:ワルファリン服用中の方は納豆を避ける。ビタミンK2が抗凝固作用を打ち消す可能性がある。

- アレルギー:大豆アレルギーの方は注意。

- 保存:冷蔵で1週間以内、発酵臭が強い場合は食べ頃を過ぎています。

6.まとめと未来展望

納豆は、

- タンパク質・ビタミンK2・ナットウキナーゼなど多様な機能成分を持ち、

- 心血管疾患・骨粗しょう症・腸内環境改善などの健康効果が科学的に示唆されている

“日本発の発酵スーパーフード”です。

今後は、ナットウ菌の腸内定着性や微量成分の分子メカニズム解明が進むことで、納豆の栄養科学はさらに深化するでしょう。

毎朝の食卓にひとパックの納豆を添えることが、最も身近な健康習慣かもしれません。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

参考文献

- Liu, J. et al. Natto fermentation and nutritional transformation of soy proteins. ScienceDirect, 2020.

- Sumi, H. et al. Nattokinase: A novel fibrinolytic enzyme. WebMD / PubMed, 2023.

- Tsukamoto, Y. et al. Vitamin K2 in natto and bone health: A systematic review. PMC, 2018.

- Nagai, T. et al. Effect of natto intake on cardiovascular mortality in a Japanese cohort. ScienceDirect, 2020.

- Yamamoto, N. et al. Fermented soybean intake reduces fat accumulation in mice. ScienceDirect, 2019.

- Park, S. et al. Natto and probiotic co-fermentation improves flavor and functionality. ScienceDirect, 2022.

- Lee, C. et al. Biogenic amine content in fermented soybean foods. OUP Academic, 2020.

- Zhao, X. et al. Polyamines in fermented foods: Functional implications. ResearchGate, 2022.

- Kobayashi, M. et al. Protein degradation during natto fermentation. J-STAGE, 2019.

- Gavin Publishers. Randomized controlled trial on bowel health and natto powder intake., 2022.

コメント