こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

「ミトコンドリア」という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれませんが、それが体の中でどんな働きをしているのか、正確に知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。

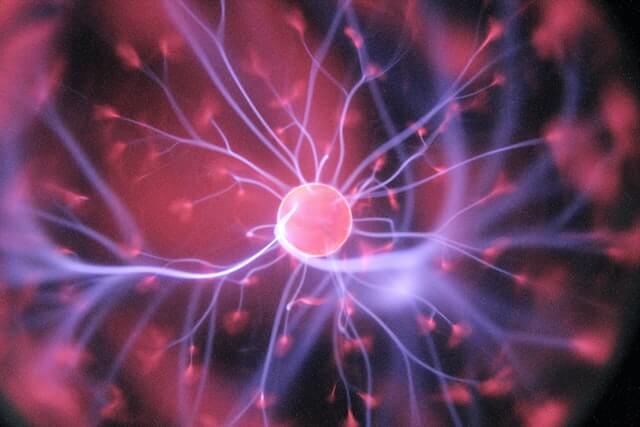

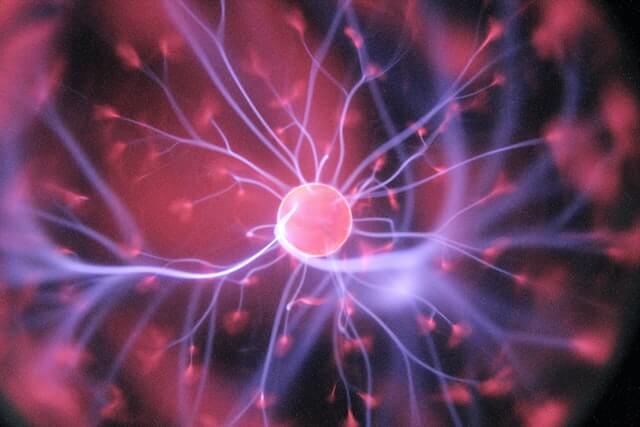

実は、ミトコンドリアは私たちの体のエネルギーづくりに大きく関わっている細胞構造であり、日々の元気やパフォーマンスに影響していると考えられています。

この記事では、ミトコンドリアの基本的な仕組みや、日常生活の中でできる簡単なサポート方法について、一般的な情報としてわかりやすく解説していきます。

ミトコンドリアの基本的な働き

私たちの体はおよそ37兆個以上の細胞でできているといわれています。そして、その1つ1つの細胞の中には、エネルギーを作り出す「ミトコンドリア」が存在しています。

ミトコンドリアの主な働きは、糖質や脂質などを材料にして、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー物質を生み出すことです。このエネルギーは、筋肉を動かしたり、内臓を働かせたり、体温を保ったりと、私たちの生命活動に必要不可欠なものです。

特に、心臓や筋肉、肝臓のような活動量の多い臓器には、ミトコンドリアが多く含まれているとされています。

エネルギーの流れをサポートする暮らしの工夫

ミトコンドリアの働きが安定していると、日々の活動がスムーズに進みやすくなると言われています。ここでは、あくまで一般的な観点から、エネルギーの巡りを意識した生活のヒントをいくつかご紹介します。

1. 無理のない運動習慣

ウォーキングや軽いストレッチなど、継続できる範囲での有酸素運動は、体を温め、エネルギーを効率よく使う感覚を育てるのに役立ちます。日常生活に取り入れやすい「ながら運動」でも構いません。

2. 規則的な生活リズム

朝起きたら日光を浴び、夜はしっかりと休息をとることが、体内時計(概日リズム)を整えることにつながると言われています。このリズムが整うことで、細胞の活動もスムーズになると考えられています。

3. 食生活のバランスを意識する

特定の栄養素に偏ることなく、炭水化物・タンパク質・脂質のバランスを取りながら、彩り豊かな食事を心がけることが、エネルギー産生の土台づくりに役立ちます。

4. 自然とのふれあい

公園を散歩したり、自然光を浴びる時間を取ることで、気分転換にもつながります。心地よい刺激を体に与えることで、リラックス効果やメリハリのある生活が生まれると感じる人も多いようです。

ミトコンドリアの個数や働きは人によって異なる

ミトコンドリアの数や活発さは、体の部位や個人の状態によって異なります。

例えば、筋肉細胞には多くのミトコンドリアが含まれていることが知られています。また、加齢や生活環境、日々の活動量によっても、ミトコンドリアの機能は変化すると考えられています。

ただし、これらはあくまでも一般的な傾向であり、具体的な健康状態について判断するには専門的な視点が必要です。 健康管理について疑問や不安がある場合は、医療機関など専門機関への相談が推奨されます。

最近注目されている「エネルギー代謝」という考え方

現代では、「代謝を上げたい」「疲れにくい体を目指したい」といったニーズが高まっています。その中で、細胞レベルでのエネルギー代謝の仕組みに注目が集まり、ミトコンドリアの存在が改めて注目されているのです。

エネルギー代謝とは、食べたものを分解して、体が使えるエネルギーに変える一連の仕組みのこと。

この流れがスムーズであるほど、体内のバランスが整いやすくなると考える人もいます。

ミトコンドリアを意識した暮らしのまとめ

ミトコンドリアは、私たちの体の中でエネルギーを作る「小さな工場」のような存在です。

専門的な知識がなくても、普段の生活の中でできることを少し意識するだけで、体のコンディションが整いやすくなる可能性があります。

以下のようなポイントを取り入れて、無理のない範囲で生活を整えてみましょう。

- 毎日を気持ちよく過ごせる程度の運動

- バランスの良い食生活

- 十分な休養と規則正しい生活

- 自然とのふれあいや気分転換

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

ミトコンドリアに関する一般的な情報やライフスタイルの参考を目的としており、特定の病気や症状の診断・予防・治療を意図したものではありません。健康に関する具体的なご質問・ご相談がある場合は、医師や専門家にご確認ください。

さらに学びたい方へ

「エネルギーの仕組み」や「代謝と運動の関係」などについてもっと深く知りたい方は、信頼できる健康関連書籍や公的機関の情報サイトを参考にしてみるのもおすすめです。

継続的に知識を深めながら、自分に合った暮らし方を見つけていきましょう。

コメント