こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

乳酸=疲労物質というイメージがいまだに根強いかもしれませんが、

実際には乳酸はエネルギー源として再利用される重要な物質です。

その再利用に深く関わるのが、MCT1(モノカルボン酸トランスポーター1)という輸送体です。

今回はこのMCT1の基本的な特徴と、運動との関係性についてわかりやすく解説していきます。

■ MCT1とは?なぜこの名前?

MCT1とは、「モノカルボン酸トランスポーター1(Monocarboxylate Transporter 1)」の略称。

その名の通り、ピルビン酸や乳酸などの“モノカルボン酸”を輸送する役割を持ち、

このタイプの輸送体として最初に発見されたため「1番=MCT1」と名付けられました。

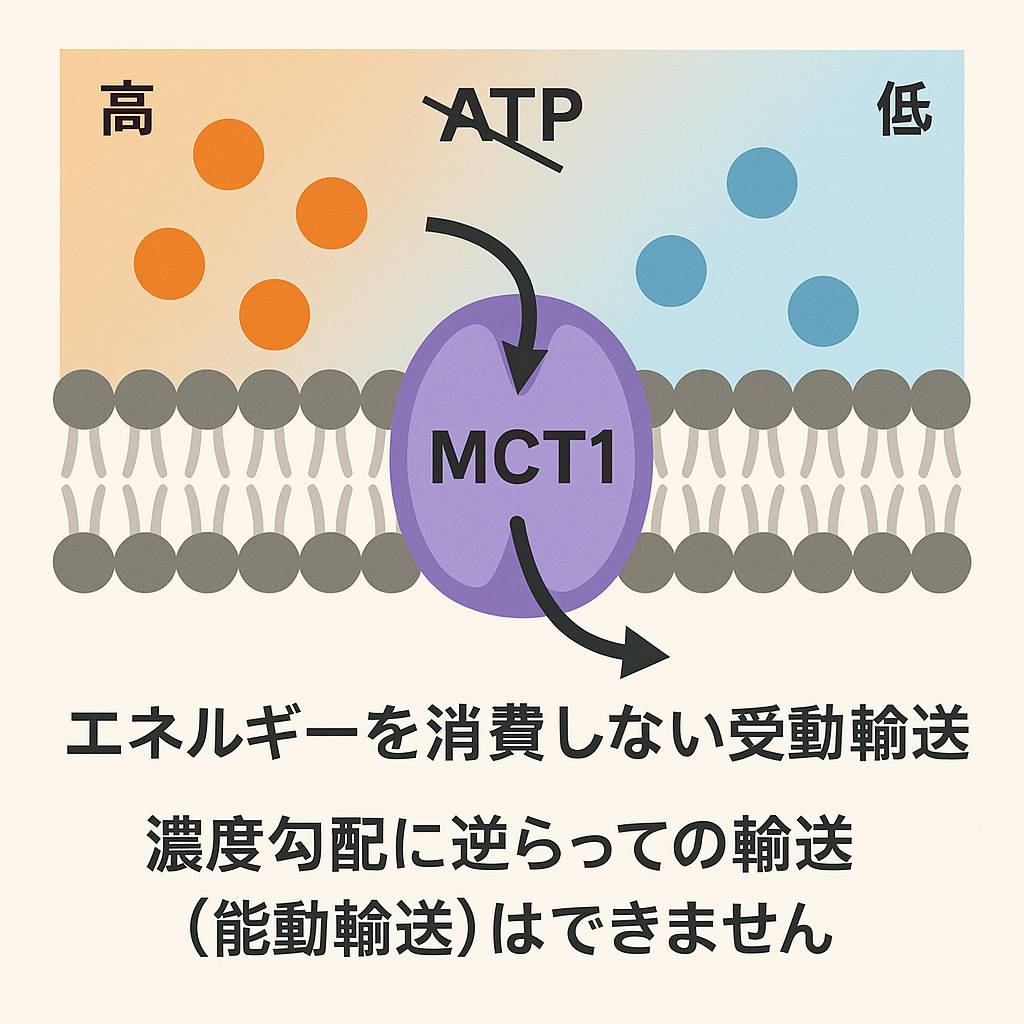

■ MCT1の輸送のしくみ|ATPを使わない?

MCT1の大きな特徴は、ATP(エネルギー)を使わずに輸送すること。

これはつまり、「濃度勾配」に従って動くということです。

・濃度が高いところ → 濃度が低いところへ

・エネルギーを消費しない受動輸送

逆に、濃度勾配に逆らっての輸送(能動輸送)はできません。

■ MCT1はどこに多いのか?

MCT1は遅筋繊維(持久力タイプの筋肉)に多く存在します。

特に、心筋には豊富にMCT1が分布しています。

これは、心臓や持久力を使う筋肉が乳酸を再利用してエネルギーに変える能力が高いことを示しています。

■ MCT1は運動で増える!

持久系のトレーニング(特に高強度の持久トレーニング)を行うと、MCT1は増加します。

【流れの例】

- 筋持久力トレーニングを行う

- MCT1の量が増加

- 乳酸の取り込み量も増加

- 乳酸を酸化して再利用できる能力が向上

- 結果として、血中の乳酸濃度が低下

つまり、MCT1が多い筋肉=乳酸をエネルギーとして使いやすい筋肉なのです。

■ 筋肥大や筋分解との関係

MCT1は筋肉の量にも影響を受けます。

・筋肥大するとMCT1も増える

・逆に、筋分解が進むとMCT1は減る

つまり、筋肉の健康維持や成長にもMCT1は深く関わっているのです。

■ 糖尿病とMCT1の関係

糖尿病になると糖の代謝能力が落ちるため、乳酸の生成量も減少します。

それに伴ってMCT1の量も減少してしまいます。

だからこそ、糖尿病の方にも運動はとても重要です。

【運動の効果】

・糖代謝が促進される

・乳酸が適度に産生される

・MCT1が増え、乳酸を有効活用できる

→ 結果として代謝が改善されていきます。

■ トレーニング直後はMCT1が減る?

実は、高強度トレーニング直後には一時的にMCT1の量が減少することもあります。

これは一時的な現象であり、回復期に適切な刺激を繰り返すことでMCT1は増えていきます。

■ まとめ:MCT1は“乳酸再利用システム”のカギ

・MCT1は乳酸やピルビン酸を輸送するたんぱく質

・ATPを使わず濃度勾配で輸送される

・心筋や遅筋に多く存在

・持久力トレーニングで増加

・筋肥大や糖代謝とも関係

・糖尿病の改善にも関与する重要な要素

乳酸は“捨てるもの”ではなく、“使えるもの”。

そしてその再利用にMCT1が深く関わっていることを、ぜひ覚えておいてください。

※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。

症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。

コメント