こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

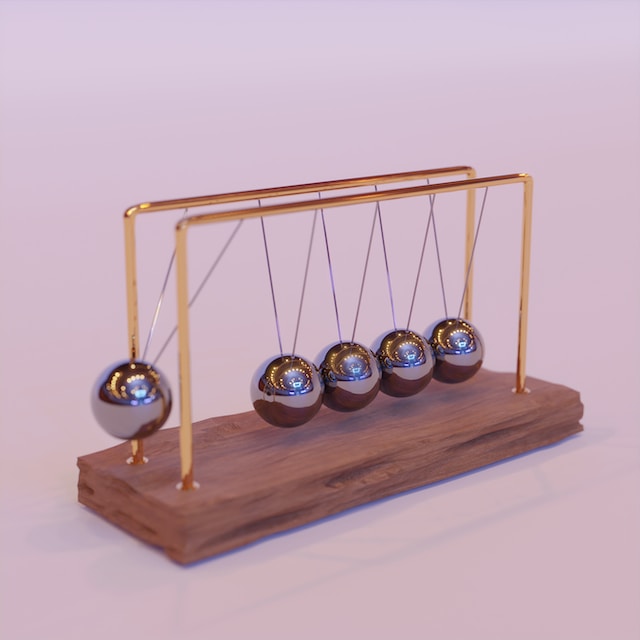

今回は「てこの原理」について、身近な道具や私たちのカラダの動きと絡めながら、わかりやすく解説します。

姿勢や歩行バランスにも関係する「重心」「足圧中心」「支持基底面」についても触れますので、ぜひ最後までご覧ください!

■ てこの基本構造とは?

てこは、次の3つの要素で成り立っています。

・支点(してん):回転の中心

・力点(りきてん):力を加える場所

・作用点(さようてん):力が伝わって働く場所

この3点の配置関係によって、てこは3種類に分類されます。

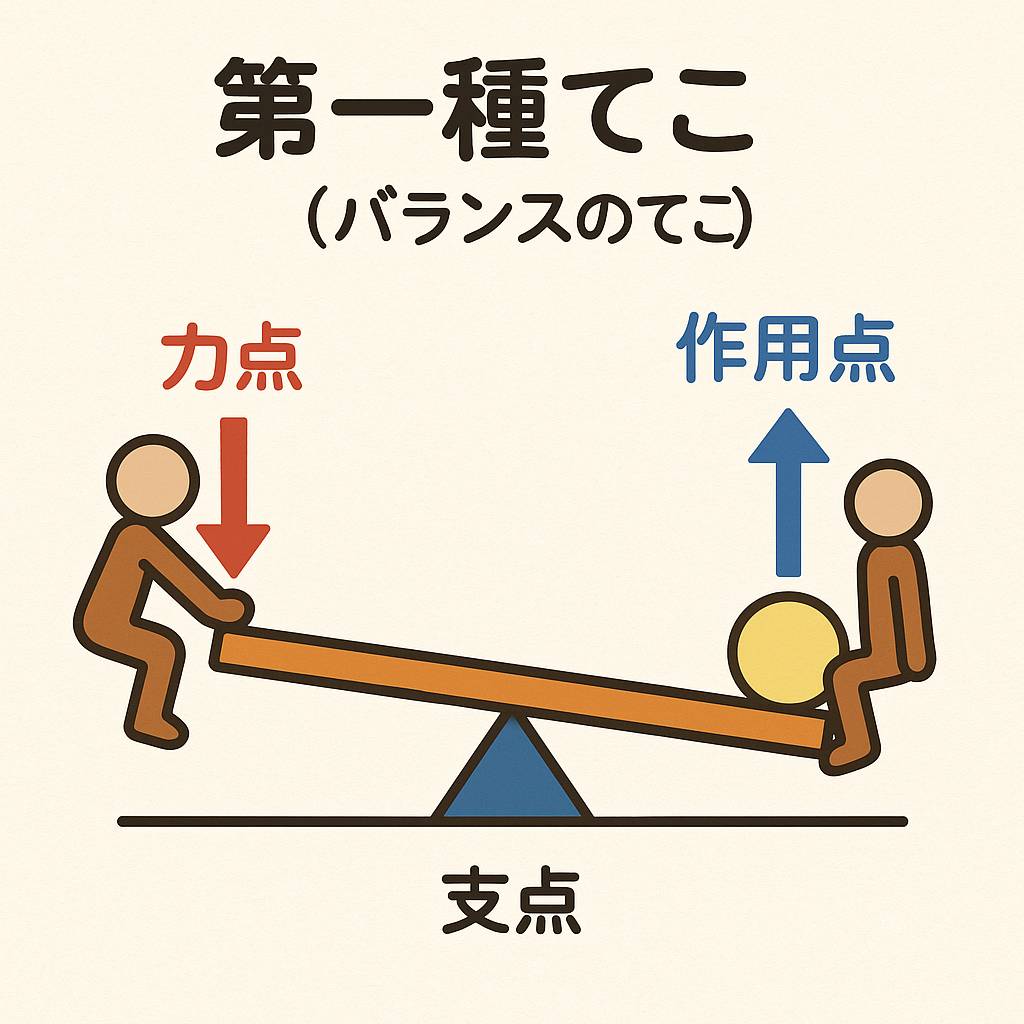

■ 第一種てこ:バランス重視タイプ

特徴:支点が力点と作用点の間にある

力の特徴:小さな力で大きな力を発揮できる(力発揮に有利)

道具の例:ペンチ、シーソー、缶切り

シーソーのように、支点をはさんで両側から力が加わる構造は「バランスのてこ」とも呼ばれます。

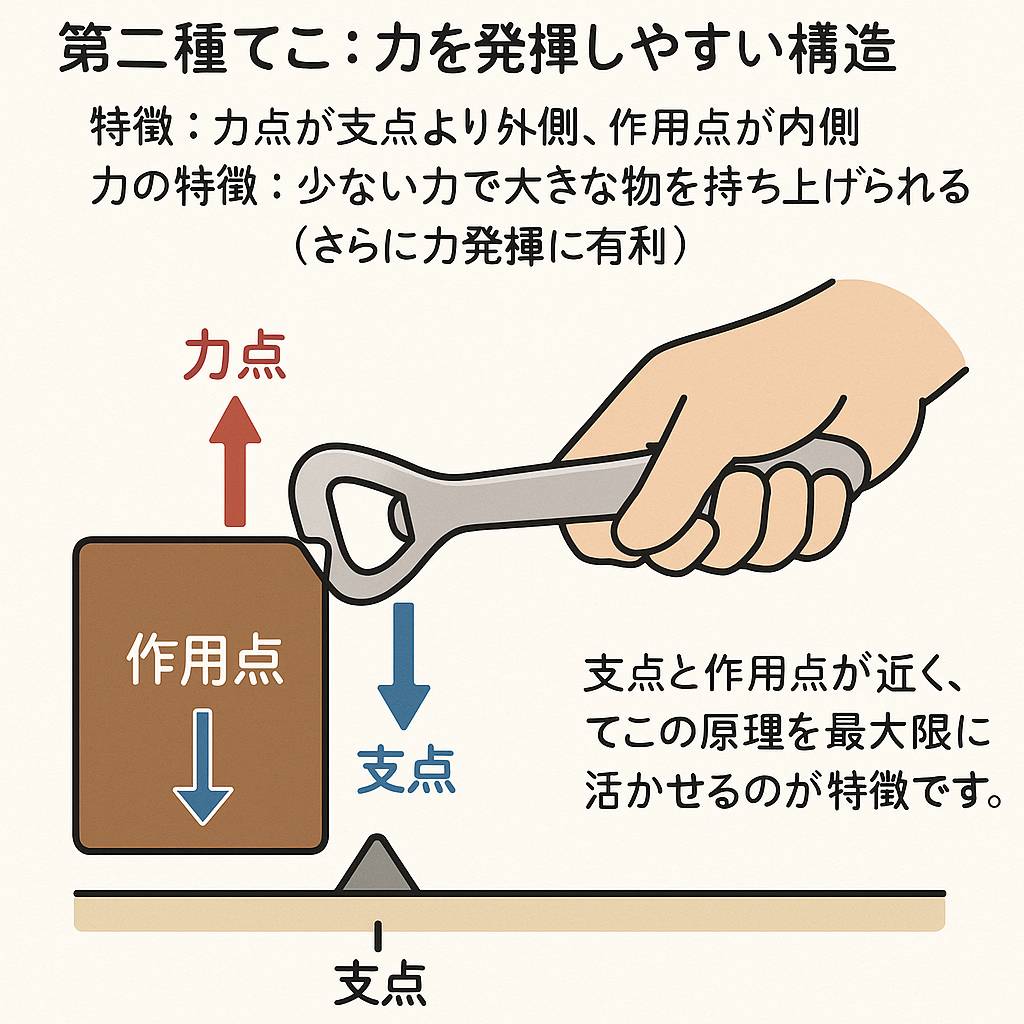

■ 第二種てこ:力を発揮しやすい構造

特徴:力点が支点より外側、作用点が内側

力の特徴:少ない力で大きな物を持ち上げられる(さらに力発揮に有利)

道具の例:栓抜き、一輪車、パンチ

支点と作用点が近く、テコの原理を最大限に活かせるのが特徴です。

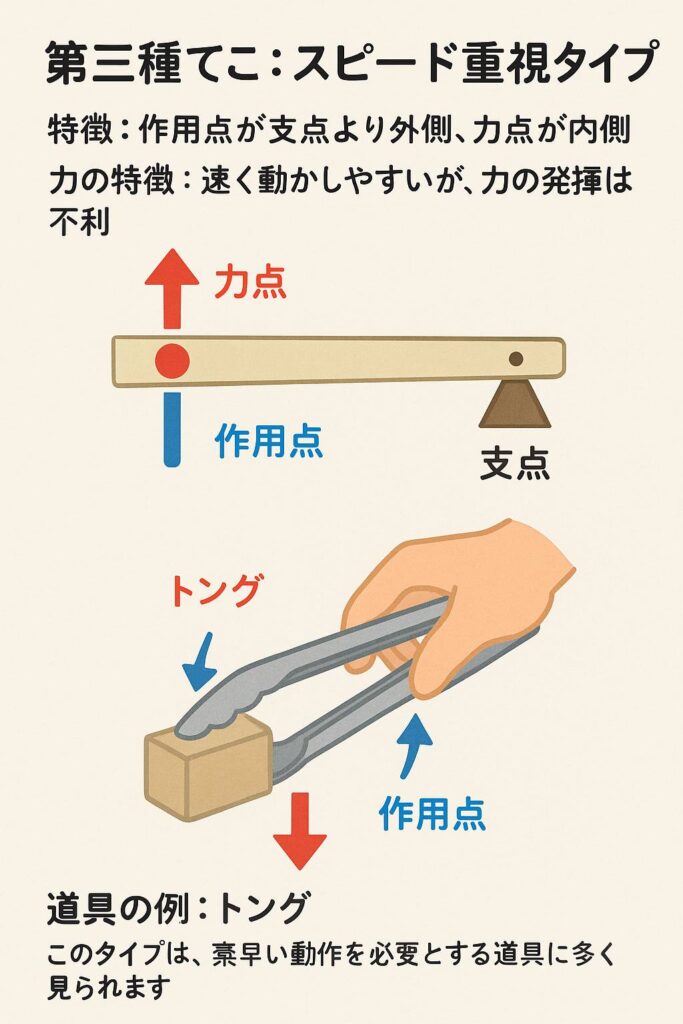

■ 第三種てこ:スピード重視タイプ

特徴:作用点が支点より外側、力点が内側

力の特徴:速く動かしやすいが、力の発揮は不利

道具の例:箸、トング、釣り竿

このタイプは、素早い動作を必要とする道具に多く見られます。

■ 人体と「てこの原理」

私たちの体も、筋肉・骨・関節の連携によって「てこ」のような働きをしています。

それぞれの構造をてこの要素に例えると…

・骨:てこの「柄」

・関節:てこの「支点」

・筋肉の付着部(停止):てこの「力点」

以下は、代表的な例です:

第一種てこ

例:股関節外転筋による片脚立位

特徴:力と安定性のバランスがよい

第二種てこ

例:腕橈骨筋による肘関節の屈曲

特徴:力を効率よく出せる

第三種てこ

例:上腕二頭筋での肘関節屈曲、大腿四頭筋による膝伸展

特徴:速さに優れているが、力発揮は不利

つまり、筋肉の働き方や動作の特徴は、「どのてこに分類されるか」で異なるのです。

■ 身体のバランスに関わるしくみ

● 身体重心とは?

身体重心とは、身体全体のバランスをとるための中心点。

静止時や動作時、その位置は姿勢によって変わります。

例えば、前かがみになれば、重心も前方へ移動します。

場合によっては、身体の「外」に重心があることもあります。

● 足圧中心(COP:Center of Pressure)とは?

足圧中心とは、床に対してどの位置に重みがかかっているかを示すポイントです。

床との接点で働く力の合力の中心といえます。

これは「床反力作用点」とも呼ばれます。

立っているときには、足圧中心は支持基底面内にあります。

静止していても、身体はわずかに揺れており、足圧中心は重心の動きを制御しています。

● 歩行時の足圧中心と重心の動き

歩き始めに右脚を振り出すと、重心と足圧中心は最初は一致しています。

その後、左脚に体重を移す際、足圧中心は右後方(遊脚側)へ移動し、重心は左(支持脚側)へ移動します。

この移動により、重心は前方へとスムーズに加速されるのです。

● 支持基底面とは?

支持基底面とは、地面に接して身体を支えている範囲のこと。

・足を開くと広がる

・杖を使うとさらに広がる

・広いほど安定性が高く、狭いほど不安定

日常生活や運動指導において、この支持基底面の理解は転倒予防やバランストレーニングにも非常に重要です。

■ まとめ

・てこの原理は「支点・力点・作用点」の配置で力や速さの性質が決まる。

・人体もてこの仕組みによって動きやすさや力の出し方が変わる。

・重心・足圧中心・支持基底面の理解は、転倒予防や効率的な動作に役立つ。

こうした知識は、スポーツだけでなく、日常生活やリハビリ、トレーニングにも応用できます。

コメント