こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

~乳酸ができるのは“酸素が足りないから”ではない?~

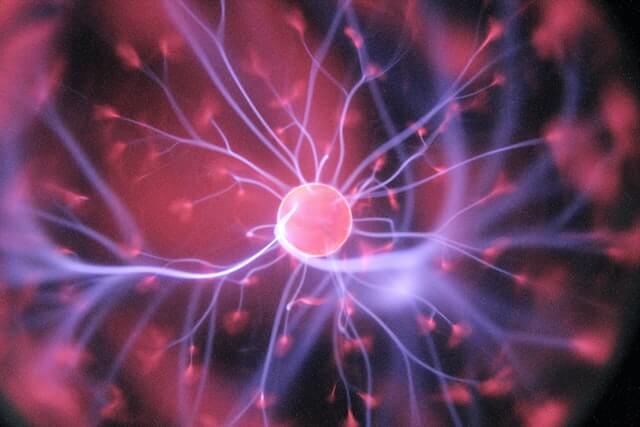

◆ ミトコンドリアは常に働いている

私たちの体では、酸素を使ってエネルギー(ATP)を作る「ミトコンドリアの酸化機構」が常に働いています。

ミトコンドリアは体内の酸素を利用して、絶え間なくエネルギーを生み出し続けています。

酸素の摂取量は、体がどれだけのエネルギーを必要としているかを示す指標であり、運動強度が高まる(=より多くのエネルギーが必要になる)ほど、摂取量は増加していきます。

◆ エネルギー産生量は「必要な分だけ」

ミトコンドリアがATPを生み出す量は、その時のエネルギー消費量に応じて厳密に調節されています。

運動強度が上がればミトコンドリアの活動も活発になりますが、必要以上にATPを「作り溜め」することはありません。

◆ 糖質分解のスピードは「供給」を上回る

ここで注目したいのが「糖質分解(解糖系)」のスピードです。

運動強度が一定レベルを超えると、ミトコンドリアがピルビン酸を取り込んで処理する速度よりも、細胞質で糖質が分解される速度の方がはるかに速くなります。

その結果、ミトコンドリアに入りきらなかった「ピルビン酸」が細胞内に溢れてしまうのです。

※ 糖質の分解速度 > ミトコンドリアの処理速度

◆ なぜ乳酸ができるのか?

この“余ったピルビン酸”は、酵素(LDH)の働きによって「乳酸」へと変換されます。

ここで重要なのは、乳酸になることで「糖を分解し続けるために必要な物質(NAD+)」が再生されるという点です。 つまり、乳酸を作ることで、エネルギー産生をストップさせずに運動を続けられるのです。

これは、細胞がエネルギー不足に陥らないための、きわめて合理的で自然な反応です。

◆ 乳酸は「酸素がないからできる」という誤解

従来、「乳酸は酸素が足りない(無酸素状態)からできる」と考えられてきました。

しかし実際には、最大酸素摂取量の60〜70%程度という、酸素が十分に供給されている状態でも乳酸の濃度は上昇し始めます。

つまり、ミトコンドリアがフル稼働し、酸素が足りていても、糖の分解スピードが勝れば乳酸は生まれるのです。

◆ 乳酸は“糖質のフル活用”のサイン

以上のことから、乳酸について次のように定義を書き換えることができます。

- ✅ 乳酸ができる=酸素不足ではなく、糖質代謝が加速したサイン

- ✅ ピルビン酸の処理能力(供給)を上回るほど、体がエネルギーを作っている証拠

- ✅ 酸素の有無に関わらず、高強度の運動では必然的に生成される

乳酸は決して疲労物質や悪者ではなく、エネルギー源として再利用される「宝の山」であり、代謝のバランスを保つための重要な中間体なのです。

◆ まとめ

運動中に乳酸が増えるのは、体が全力で糖をエネルギーに変えている証拠です。

「きつくなってきた」と感じる時、それは体内で糖質代謝が活発になり、次のエネルギーへのバトンタッチが行われている瞬間です。

乳酸を「お疲れ様」のサインではなく、「エネルギー全開」のサインとして捉え直すと、運動の景色が少し違って見えてくるはずです。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

【引用・参考文献】

今回の内容(Lactate Shuttle理論および乳酸代謝の現代的解釈)の根拠となる主要な論文・書籍です。

- Brooks, G. A. (1985). “Lactate: glycolytic end product and oxidative substrate during sustained exercise in mammals — the ‘lactate shuttle’.” Circulation, Respiration, and Metabolism, 208-218.

- 解説: 乳酸が単なる老廃物ではなく、細胞間でエネルギー源として輸送される「乳酸シャトル理論」を提唱した画期的な論文。

- Brooks, G. A. (2018). “The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory.” Cell Metabolism, 27(4), 757-785.

- 解説: 30年以上の研究をまとめた集大成。乳酸が酸素の有無に関係なく生成され、ミトコンドリアで再利用される仕組みを詳述しています。

- Gladden, L. B. (2004). “Lactate metabolism: a new paradigm for the third millennium.” The Journal of Physiology, 558(1), 5-30.

- 解説: 「乳酸=疲労物質」というパラダイムを覆し、シグナル伝達物質や燃料としての乳酸の役割を解説しています。

- Rogatzki, M. J., et al. (2014). “Lactate is always being produced: Oxygen is not the issues.” Evolution, Medicine, and Public Health, 2014(1), 11.

- 解説: タイトルの通り「乳酸は常に作られており、酸素不足が問題ではない」ことを生理学的に説明しています。

- 八田秀雄 (2009). 『乳酸をどう考えるか―パフォーマンス向上のための新しい考え方』講談社.

- 解説: 日本における乳酸研究の第一人者による著書。一般向けながら科学的根拠に基づき、酸素があっても乳酸ができる仕組みを分かりやすく解説しています。

コメント