こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

【呼吸交換比とは?】糖質と脂質の使われ方を化学式から読み解く

運動や代謝に詳しい方なら一度は聞いたことがあるであろう「呼吸交換比(RER)」という言葉。

これは、体内でのエネルギー代謝のバランスを知るための重要な指標です。

今回は、この呼吸交換比を糖質と脂質の代謝の違いから解説しつつ、運動強度による変化まで分かりやすく説明していきます。

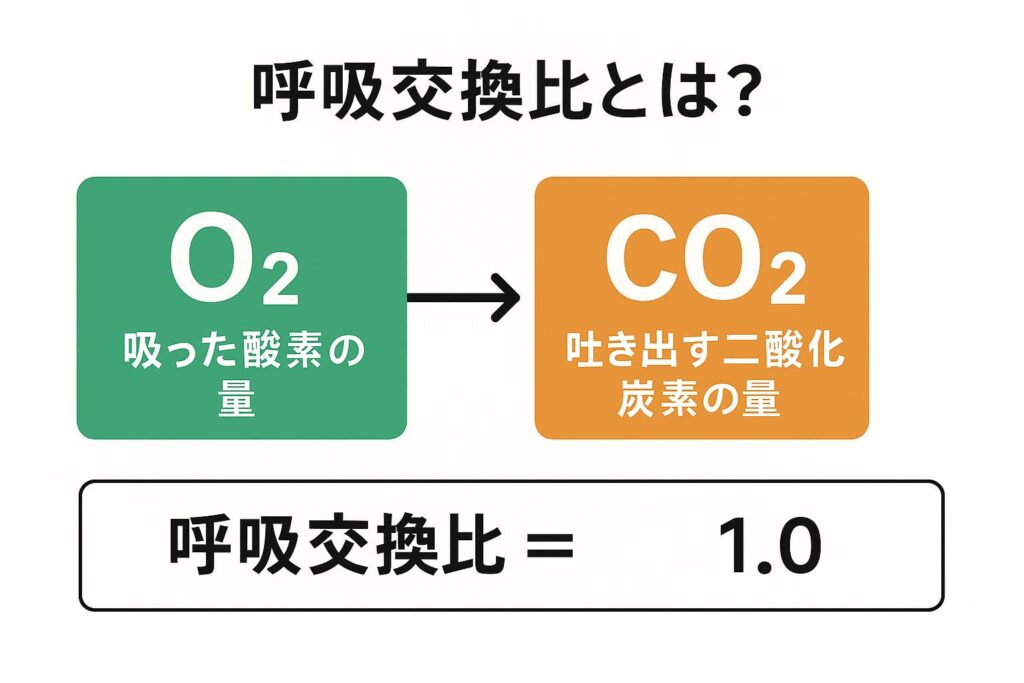

■ 呼吸交換比とは?

呼吸交換比とは、

① 吸った酸素の量(O₂)

② 吐き出す二酸化炭素の量(CO₂)

この2つの比率のことです。

①糖質と脂質、それぞれの代謝で出るCO₂量は?

では、実際に糖質と脂質を代謝したとき、それぞれどれだけ二酸化炭素が出るのか?を化学式から比べてみましょう。

● グルコース(糖質)の場合:

化学式:C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O

→ 酸素を6モル使って、二酸化炭素も6モル排出。

つまり、呼吸交換比 = 6 ÷ 6 = 1.0

● パルミチン酸(脂質)の場合:

化学式:C₁₆H₃₂O₂ + 23O₂ → 16CO₂ + 16H₂O

→ 酸素を23モル使って、二酸化炭素は16モル。

つまり、呼吸交換比 = 16 ÷ 23 ≒ 0.7

② なぜ脂質はCO₂が少ないの?

パルミチン酸の化学式を見ると分かるように、脂質は炭素に比べて酸素が少ない分子構造になっています。

そのため、代謝の際に多くの酸素を必要とする割に、排出されるCO₂は少なめなんです。

つまり、

→ 糖質は呼吸交換比が高く(1.0)

→ 脂質は呼吸交換比が低い(0.7)

これが、呼吸交換比からエネルギー源の推定ができる理由なんですね。

③運動強度と呼吸交換比の関係

ここからが実践的なポイント。

呼吸交換比は、運動の強さによっても大きく変化します。

● 安静時の呼吸交換比

安静時の呼吸交換比は 0.75~0.80程度。

これは、主に脂質をエネルギー源として利用している状態を示します。

ただし脳や赤血球など、糖質が必要な組織もあるため、完全に脂質のみではなく糖質:脂質=1:2程度と考えられます。

● 有酸素運動時

運動強度が上がると、体はエネルギー供給を早めるため、糖質の利用割合が増加していきます。

→ その結果、呼吸交換比は徐々に1.0へ近づいていくのです。

● 無酸素運動(高強度)の場合

さらに運動強度が高くなると、血中の水素イオン(H⁺)が増加し、酸塩基平衡を保つために

以下の化学反応が促進されます。

H₂O + CO₂ ⇄ H⁺ + HCO₃⁻

この反応の影響で、CO₂が過剰に排出され、呼吸交換比が1.0を超えることもあります。

④「呼吸商」と「呼吸交換比」の違い

ここで整理しておきたいのが、「呼吸商(RQ)」と「呼吸交換比(RER)」の違い。

呼吸商(RQ)

細胞レベルでのO₂とCO₂の比

理論上の値。過剰なCO₂排出を含まない

呼吸交換比(RER)

呼気中のO₂とCO₂の比

実測値であり、過剰排出のCO₂も含まれる

強度の高い運動では、呼吸商ではなく「呼吸交換比」を使うのが正確です。 特に最大酸素摂取量(VO₂max)の判定では、RERが1.10を超えたかどうかが目安となります。

まとめ:呼吸交換比を理解すると代謝が見える

・糖質のRER:1.0

・脂質のRER:約0.7

・安静時のRER:0.75〜0.80

・高強度運動ではRER > 1.0にもなる

このように、呼吸交換比はどんなエネルギー源が使われているか、そして体がどれだけ追い込まれているかを可視化できる、非常に有用な指標です。

「今、どんな燃料で動いているのか?」を知るヒントとして、ぜひ役立ててみてください!

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

コメント