こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

糖質と脂質、何が違う?──「大きさ」と「溶けやすさ」の科学

三大栄養素である「糖質」「脂質」「たんぱく質」。

今回はその中から、エネルギー源の双璧をなす「糖質」と「脂質」の違いに注目します。

どちらも「摂りすぎると太る」というイメージが強いですが、実はその性質は正反対。今回は「分子の大きさ」や「水への溶けやすさ」という視点から、私たちの体内で起きている不思議を紐解いてみましょう。

1. 圧倒的な「大きさ」の違い

まずは、それぞれの最小単位の「重さ(分子量)」を比較してみましょう。

- 乳酸(糖の代謝産物):約90

- グルコース(糖質の最小単位):約180

- パルミチン酸(脂肪酸の一種):約256

- 中性脂肪(脂質):約800〜900以上

糖質の代表であるグルコースに対し、脂質(中性脂肪)は脂肪酸が3つ結合しているため、圧倒的に巨大で複雑な構造をしています。

この「大きさ」の違いは、エネルギーとして使う際の手間(分解のスピード)に影響します。糖質が「小回りの利く軽自動車」なら、脂質は「大量の荷物を積んだ大型トラック」のようなイメージです。

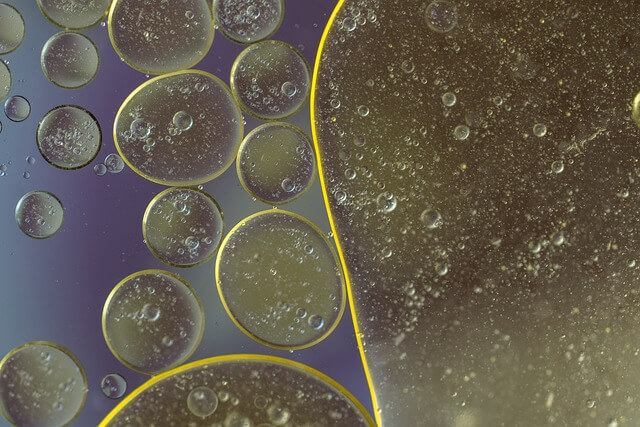

2. 「水に溶けるか、溶けないか」という運命の差

次に重要なのが、血液中での運搬方法です。

- 糖質は「水溶性」: 血液(水分)にそのまま溶け込み、全身へスムーズに運ばれます。

- 脂質は「脂溶性」: 水には溶けません。そのため、血液中では「アルブミン」というたんぱく質にくっついたり、「リポたんぱく質」というカプセルに包まれたりして、いわば専用の“タクシー”に乗って運ばれます。

糖質は「自力で泳げる」のに対し、脂質は「船がないと移動できない」という違いがあるのです。

3. 「喉が渇く」のは糖質が水を呼ぶから

一見、水に溶ける糖質の方が扱いやすそうですが、ここには「浸透圧」という落とし穴があります。

水に溶けやすい物質が血液中に増えると、血液の濃度が高まります。すると体は、細胞から水分を引き抜いて濃度を一定に保とうとします。これが「浸透圧の変化」です。

- ごはんや甘いものを食べると喉が渇く理由:

血液中の糖濃度が急上昇すると、脳が「濃度が濃すぎる!水で薄めろ」と指令を出すため、私たちは喉の渇きを感じます。糖尿病で多飲・多尿になるのも、この浸透圧を調整しようとする体の必死の反応なのです。

4. 脂質が「貯蔵」に向いている意外な理由

一方、脂質は水に溶けないため、どれだけ溜まっても浸透圧にほとんど影響を与えません。

もし仮に、私たちが脂肪ではなく「糖質(グルコース)」だけでエネルギーを蓄えようとしたら、浸透圧の関係で膨大な水分を一緒に保持しなければならず、体重は今の何倍にも膨れ上がってしまうでしょう。

「水に溶けないからこそ、コンパクトに大量に貯蔵できる」。これが、生命が進化の過程で「脂質」を長期備蓄用の燃料に選んだ最大の理由なのです。

5. まとめ:それぞれの特性を理解する

糖質と脂質は、性質が違うからこそ、お互いの弱点を補い合っています。

- 糖質: すぐに使えて便利だが、大量に増えると浸透圧を乱し、血管に負担をかける。

- 脂質: 運搬や分解に手間はかかるが、浸透圧を乱さず、効率よく大量に貯蔵できる。

「どちらが敵で、どちらが味方か」ではなく、それぞれの特性を知ることで、自分の体への向き合い方も変わってくるはずです。栄養の個性を理解して、賢くエネルギーを管理していきましょう。

※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。

健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。

【引用・参考文献】

- Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2017).Lehninger Principles of Biochemistry (7th ed.). W.H. Freeman.

- 解説: 生化学の標準的教科書。糖質(グルコース)と脂質(トリグリセリド)の分子量、構造、およびエネルギー密度の違いについての基礎知識。

- Hall, J. E. (2015).Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th ed.). Elsevier.

- 解説: 生理学の世界的名著。糖質による血漿浸透圧の上昇と、視床下部における渇中枢の作動メカニズム(喉の渇き)を詳述しています。

- Berg, J. M., et al. (2002). “Fuel Choice During Exercise.” Biochemistry (5th ed.).

- 解説: 運動強度に応じた燃料(糖・脂質)の選択と、それぞれの輸送形態(アルブミン結合脂肪酸など)についての解説。

- Cahill, G. F., Jr. (2006). “Fuel metabolism in starvation.” Annual Review of Nutrition, 26, 1-22.

- 解説: 飢餓状態におけるエネルギー貯蔵の形態について。なぜ糖(グリコーゲン)は少量しか貯められず、脂肪が主要な貯蔵燃料になるのかを熱力学的・生理学的に説明。

- 八田秀雄 (2020). 『新・乳酸をどう考えるか』講談社.

- 解説: 糖、脂質、そして代謝産物である乳酸の分子サイズと、それらが細胞膜を通過する際の輸送体の役割についての最新の知見。

コメント