こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

~乳酸は本当に悪者?運動中の疲労との意外な関係~

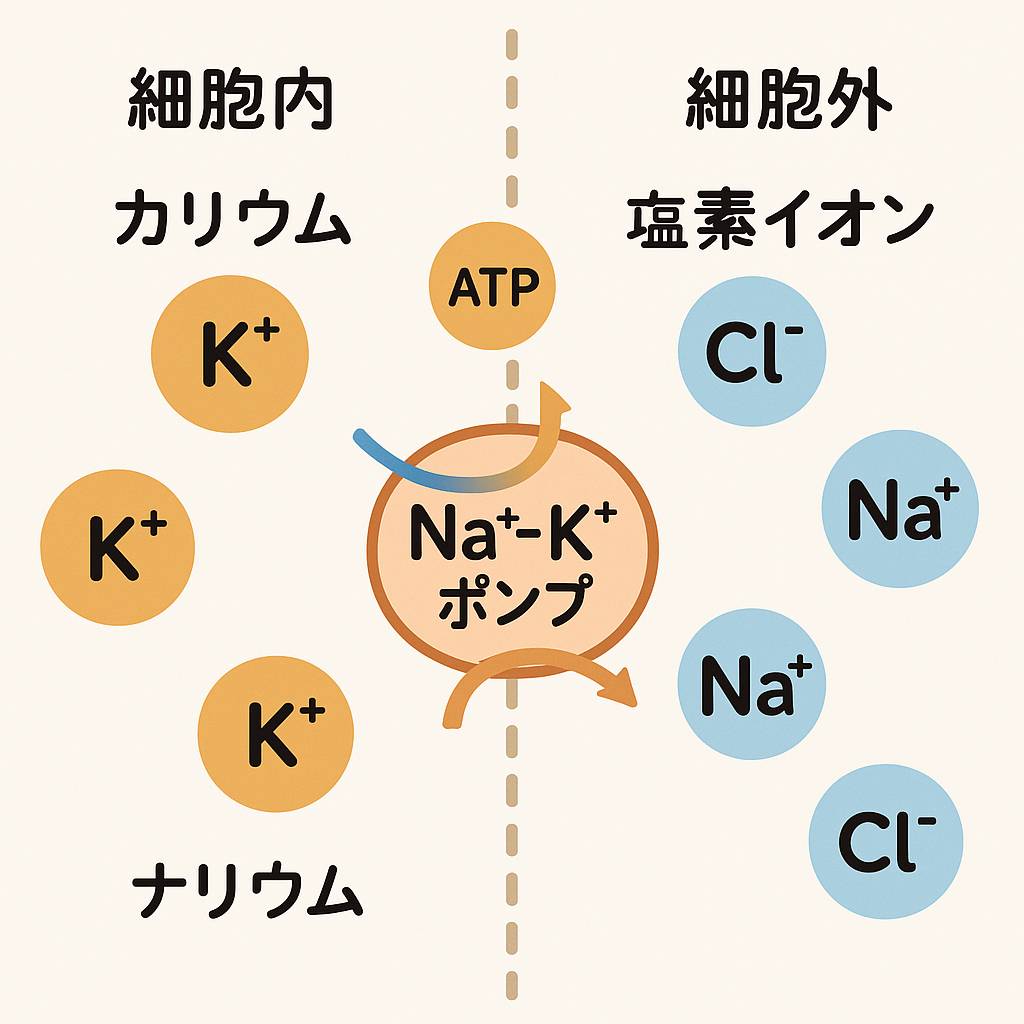

私たちの体の中の「細胞」は、水分(体液)を内側と外側に分けて持っています。

この体液の中には「カリウム」や「ナトリウム」などのミネラル(電解質)が溶け込んでいて、それぞれが特徴的な分布をしています。

🔋細胞の中と外、カリウムとナトリウムの住み分け

・カリウム(K⁺):主に細胞の“中”に多く存在

・ナトリウム(Na⁺):主に細胞の“外”に多く存在

・塩素イオン(Cl⁻):ナトリウムとセットで細胞の“外”に多い

このバランスは自然に保たれているわけではありません。

細胞の膜には「Na-Kポンプ」と呼ばれるたんぱく質があり、ATPというエネルギーを使って、カリウムを中に、ナトリウムを外に出す働きをしています。

⚡濃度差が「電気」を生む=筋肉が動く仕組み

このようにカリウムとナトリウムの濃度に差があることで、「電位差(電気のエネルギー)」が生まれます。

この電位差が一時的に逆転すると、神経の信号が伝わり、筋肉が収縮(動く)できるのです。

つまり、カリウムとナトリウムの濃度差は、筋肉を動かすために不可欠な条件なのです。

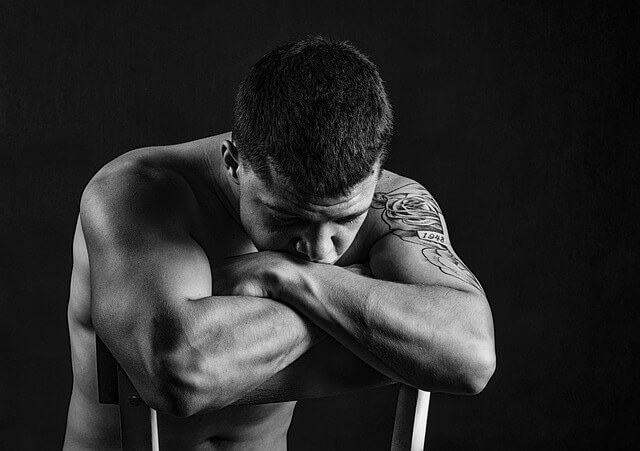

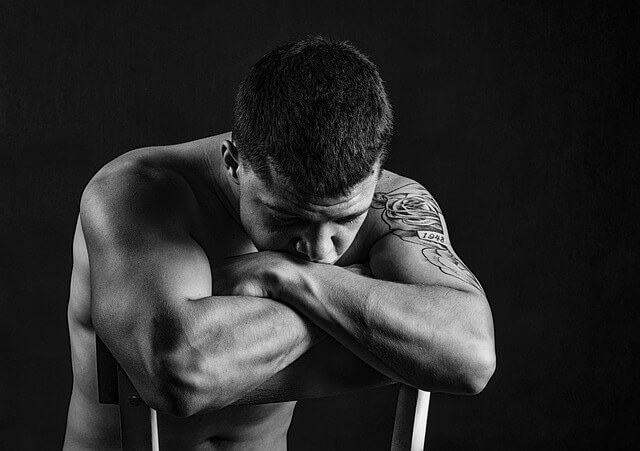

🏃♂️運動するとどうなる?カリウムが漏れ出す!

運動中、とくに強度の高い動きでは、筋肉がたくさん使われ、微細な損傷が起きます。

このとき、筋肉の中にあったカリウムが外にどんどん漏れ出してしまいます。

体はその変化に対応するために、Na-Kポンプをフル稼働させますが、働きには限界があります。

結果として、筋肉内外のカリウム濃度の差が小さくなり、電位差がうまく作れなくなるのです。

これによって、筋肉がスムーズに収縮できなくなり、疲労の一因になるのです。

📈カリウムと乳酸の意外な関係

実際に、血液中のカリウム濃度は、乳酸濃度と同じように無酸素性作業閾値を超えた強度で急激に上がり始めます。

さらに、筋肉の外に多いナトリウムも、細胞の中に流れ込んでしまい、筋肉の働きを妨げます。

でも、ここに面白い発見があります。

😮乳酸は疲労を“助けて”いる?

従来は「乳酸=疲労物質」と思われてきましたが、近年の研究では逆の可能性も示唆されています。

カリウムが筋肉の外に漏れて筋収縮を妨げる状態を、乳酸が抑えるという報告があるのです。

なぜかというと、運動で血液が弱酸性に傾くと、塩素イオン(Cl⁻)が筋肉内に入りにくくなるため、結果として筋肉内のイオンバランスが守られやすくなるのではないか?と考えられています。

✅まとめ:乳酸は悪者じゃない?

・筋肉を動かすには、カリウムとナトリウムの濃度差(電位差)が必要

・強度の高い運動では、カリウムが外に漏れ、筋収縮がしづらくなる

・でも、乳酸がそのカリウムの影響を“打ち消す”助けをしている可能性がある

つまり、乳酸は単なる疲労物質ではなく、疲労を和らげる役割も担っているかもしれないのです。

運動後の「乳酸=悪者」とは言い切れない時代になってきましたね。

※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。

症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。

コメント