こんにちは!

トレーナー育成講師の井上裕司です。

「乳酸がたくさん出るのは、酸素が足りないから」

そう思っていませんか?

実は、乳酸が多く作られるかどうかは、酸素の有無よりも“糖質の分解量”がカギになります。

そして、糖質の分解には特定の酵素たちが深く関わっています。

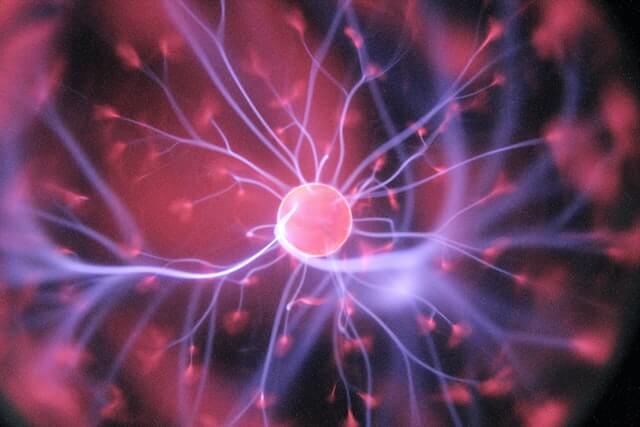

今回は、糖代謝をコントロールする酵素「ホスホフルクトキナーゼ」や「グリコーゲンホスホリラーゼ」に注目して、

乳酸産生の仕組みをわかりやすく解説します。

◆ グリコーゲン分解の起点:グリコーゲンホスホリラーゼ

まず、筋肉に蓄えられたグリコーゲンを分解するためには、

✅ グリコーゲンホスホリラーゼ という酵素が必要です。

この酵素は、運動の強度に応じて

「不活性型」から

「活性型」に変化します。

特に、強度の高い運動では、

・ADP(アデノシン二リン酸)

・無機リン酸(Pi)

といった代謝物が多く産生され、それが引き金となって酵素が活性化します。

👉 運動強度↑ → ADP・Pi↑ → グリコーゲン分解↑ → 乳酸産生↑

このように、酸素が足りる・足りない以前に、「糖質がどれだけ分解されたか」が乳酸産生に直結しているのです。

◆ グルコース分解のカギ:ホスホフルクトキナーゼ(PFK)

次に登場するのが、グルコースの解糖系における律速酵素である

✅ ホスホフルクトキナーゼ(PFK)です。

このPFKも、ADPや無機リン酸によって活性化されやすいことがわかっています。

つまり、強度の高い運動でADPやPiが増えると、PFKの働きが強まり、糖質の分解がさらに進みます。

◆ 「pHが下がると酵素が働かない」は本当か?

ここでよくある誤解があります。

「乳酸がたまるとpHが下がり、ホスホフルクトキナーゼが働かなくなるのでは?」

実際、PFKはpHが7.0以下になると活性が低下するという性質があります。

このため、乳酸の蓄積によってpHが下がると、

「糖質が分解されづらくなるのでは?」と考えがちです。

◆ 実際は、ADPとPiの影響が大きい

確かに、pHの低下は酵素活性に影響しますが、

同時に運動中はADPと無機リン酸が大量に発生している状態です。

これらはホスホフルクトキナーゼの活性を強力に促進します。

したがって──

・pHが下がることで酵素活性が落ちる側面もある

・でも、ADPやPiの作用によってむしろ酵素が活性化されている

という相反する要素が同時に存在するのです。

そのため、「pHが下がる=酵素が働かなくなる」とは一概に言えません。

◆ まとめ

・乳酸の産生は酸素よりも「糖質の分解スピード」による

・グリコーゲンの分解は、ADP・Piの増加で活性化される

・ホスホフルクトキナーゼも同様に、ADP・Piによって活性化される

・pHが下がると酵素活性が落ちるが、それを上回る活性化作用が同時に働いている

・結果として、強度の高い運動では糖質が分解され乳酸が多く産生される

乳酸は「酸素不足だから出る」のではなく、

体がエネルギーを素早く生み出すために使った“証拠”でもあるのです。

筋トレや持久系の運動で「乳酸が出る=効いてる」という感覚は、

実はかなり正確な“生理学的サイン”だったりしますよ。

※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。

症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。

コメント